Face

au développement de nouvelles vulnérabilités corporelles, les

objets personnels jouent un rôle essentiel dans la préservation de

l’identité et le maintien des habitudes quotidiennes. Dans

le cadre du soin à domicile, le chez-soi devient un espace

d’ajustement : les objets existants sont observés et évalués au

regard de leur efficacité et de leur sécurité d’usage. Ce regard

porté sur l’ordinaire conduit ainsi

à des adaptations ou à leur remplacement par des dispositifs

spécifiquement conçus. Or ce

sont alors

les expériences de vie des habitants qui façonnent les usages des

objets et leur attribuent des significations singulières ; les

objets ne sont pas seulement utilisés, ils sont investis, réparés,

ajustés,

et parfois détournés en fonction des besoins, des contraintes et

des trajectoires individuelles. Le

design pourrait-il

permettre

de

préserver et valoriser

la valeur affective et identitaire des objets personnels

et les

gestes qui leur sont rattachés ? Dans quelle mesure ces pratiques de transformation, qu’elles soient

autonomes ou accompagnées, permettent-elles de maintenir une

familiarité ?

En

nous appuyant sur

les apports de la recherche

par le design,

telles

que les

approches de design

participatif

et de care

design,

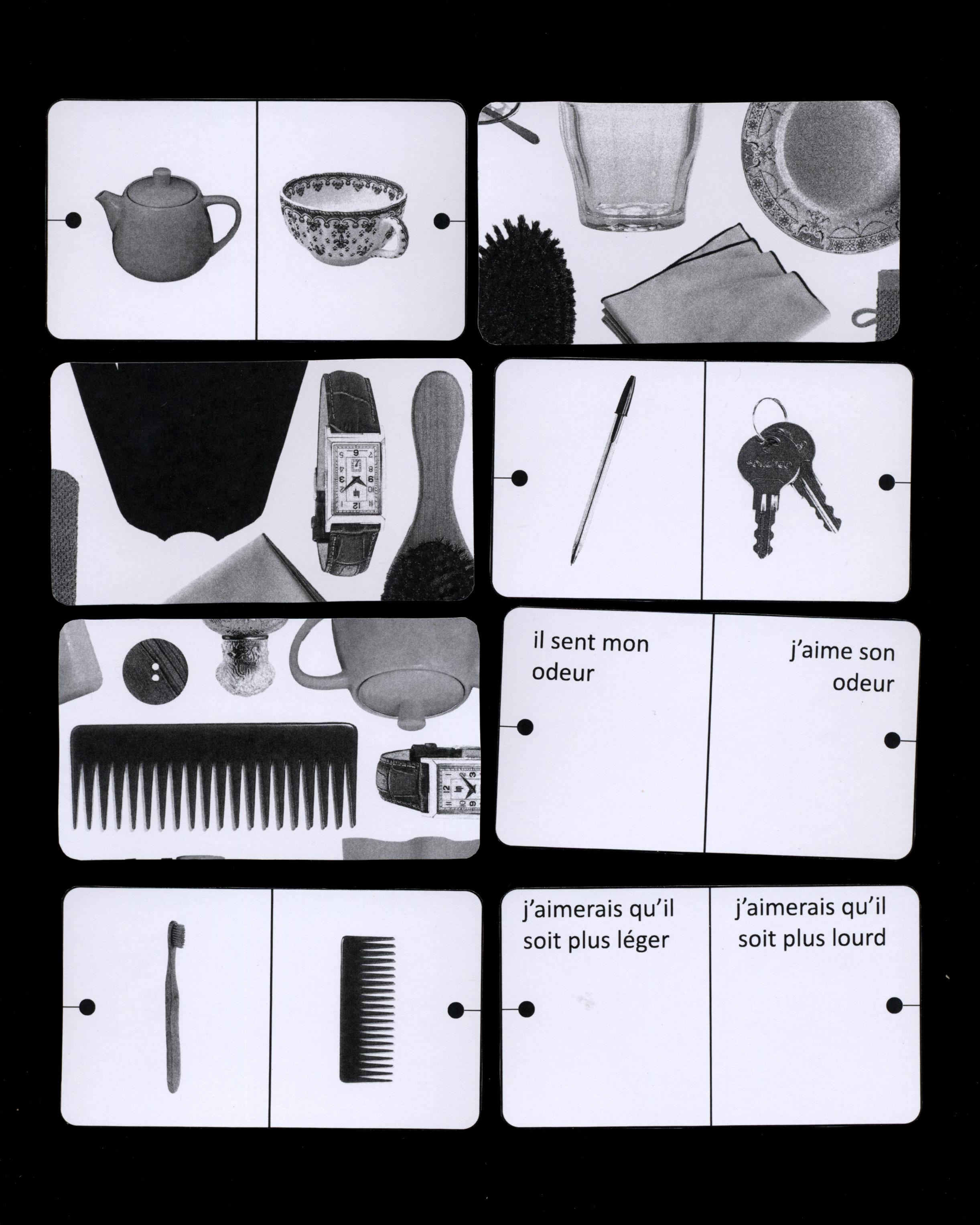

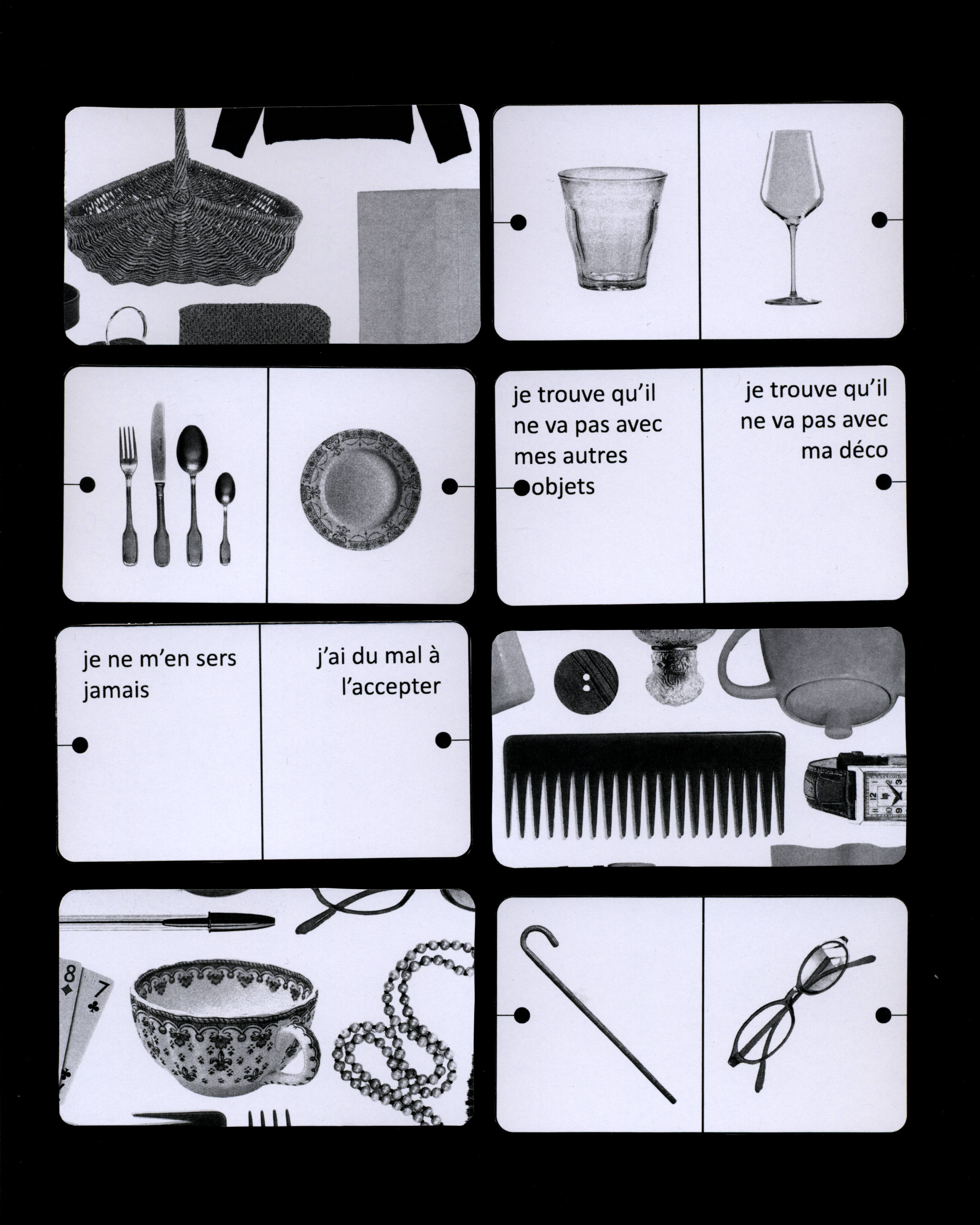

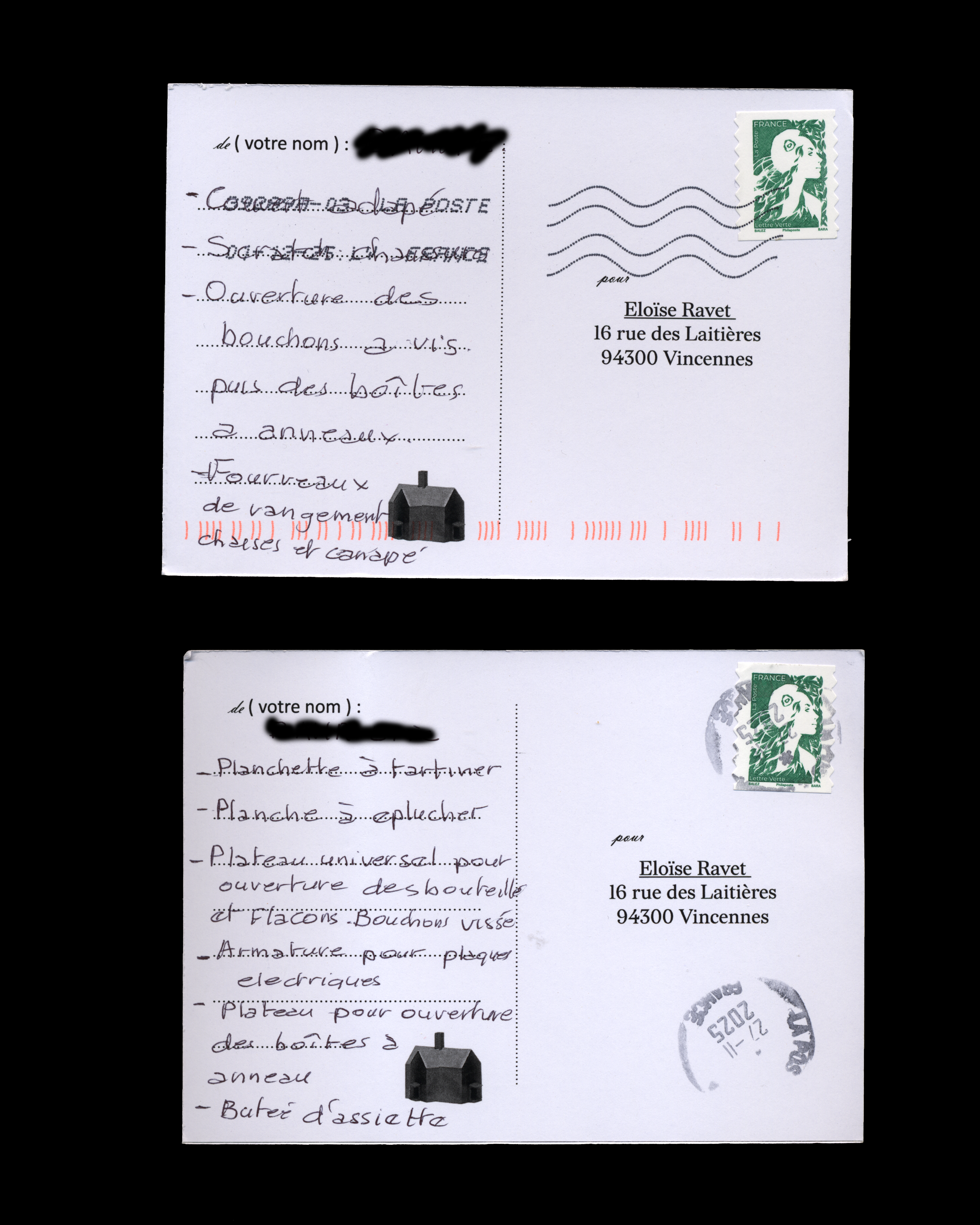

les Cultural Probes de

Gaver

et al. (1999),

nous

souhaiterions ouvrir

des espaces de dialogue et d’expressions

sensibles, favorisant la participation des habitants et révélant

les ajustements et les pratiques ordinaires souvent invisibilisées.

29/01/26

Bégout,

B. (2005). La

découverte du quotidien

«

Est quotidien, en dernière instance, non pas ce qui est le résultat

de la domestication du monde familier, une quotidienneté réifiée

et hypostasiée, mais ce qui se vit dans la quotidianisation

elle-même, à savoir dans le quotidien en train de se faire, de se

défaire et de se refaire tous les jours dans la multitude éclatée

des gestes ordinaires qui tentent d’apprivoiser le réel

contingent. » p95

«

Tout

bien considéré, la seule invisibilité qui concerne le quotidien

relève de son auto-compréhensibilité. »p123

«

L’affection

d’une chose ne se réduit pas à l’affection des contenus

objectifs de cette chose, ni même à l’affection des relations

objectives qu’elle entretient avec les autres choses données avec

elle, mais elle inclut nécessairement aussi l’affection de

l’horizon lui-même du monde qui apparaît concrètement dans

l’affect singulier et objectal comme un affect d’ambiance non

objectal. Pour le dire plus simplement, dans chaque affection de

quelque chose, le monde se représente affectivement comme le milieu

de la prédonation. Aussi toute perception de chose, saisie au simple

stade de l’affection sensible, inclut-elle aussi l’affect d’une

atmosphère générale du monde dans lequel la chose affectante

apparaît. Le monde quotidien se manifeste affectivement dans toute

perception de chose particulière comme cette ambiance familière

dans laquelle se déroule toute affection possible des étants

quotidiens. » p127

27/01/26

Tempérer le terme résilience :

Critique de l’emploi du terme de résilience | ARTZ

“Lorsque l’on devient expert de son domaine aujourd’hui, on est potentiellement en difficulté dans

un autre. Et comme nous ne savons pas aisément sortir d’une case pour pénétrer dans une autre,

on oriente ! Cependant, si ce système fonctionne un tant soit peu, il demeure un maillon

manquant. Un maillon qui permettrait le lien, la continuité, une vraie transversalité. Pour le

moment, entre deux disciplines expertes, l’orientation évoque le travail de l’individu « orienté » qui

prend les contacts et se débrouille avec.

Mais il est un temps de l’âge où les souffrances ne se disent plus nécessairement, elles

s’observent. Le ralentissement imputé au vieillissement peut aussi et, est souvent, un précieux

outil d’évaluation. C’est ainsi, par exemple, que douleur et dépression se diagnostiquent chez les

plus anciens, ces individus qui n’iront pas chez les « psys », qui ont tout au plus un téléviseur et

un vieux tourne-disque, et qui ne feront jamais entrer Skype ou Zoom dans leur salon. Alors

puisqu’il faudrait voir ces « invisibles » silhouettes portant des maux sans paroles, puisqu’il faut

observer : allons chez eux !”

Covid-19 : Le révélateur de besoins psychologiques chez les aînés à domicile ?

Alice Warusfel, Psychologue clinicienne

“

Accompagner les aînés en perte d’autonomie revient à construire un projet de société pour

l’ensemble des âges. Un projet de société bienveillante et performante : car donner la priorité à

la prévention, développer les solutions intermédiaires entre le domicile et l’établissement ou

instaurer un suivi en santé plus souple et continu, revient à affirmer que nous voulons vivre dans

une société inclusive et soutenable.

“

Guérin, S., Suissa, V., & Denormandie, P. (2020, mai). Contribution citoyenne en faveur d’une politique efficiente et bienveillante du Grand Âge. États généraux de la séniorisation de la société.

26/01/26

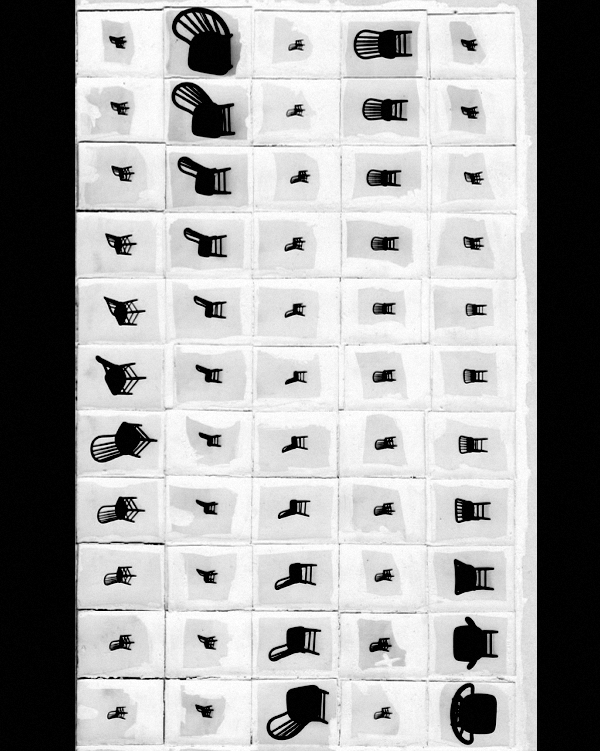

- Projet de dessin : Chair in Space, about 1968, Allan Wexler

maintenance - résilience - résistance - adaptation

Mierle Laderman Ukeles

« Artiste de Maintenance » : « Je fais une tonne infernale de

lavage, nettoyage, cuisine, réparation, soutien moral, protection.

Et aussi (jusqu’à aujourd’hui séparément) je fais de l’art ».

24/01/26

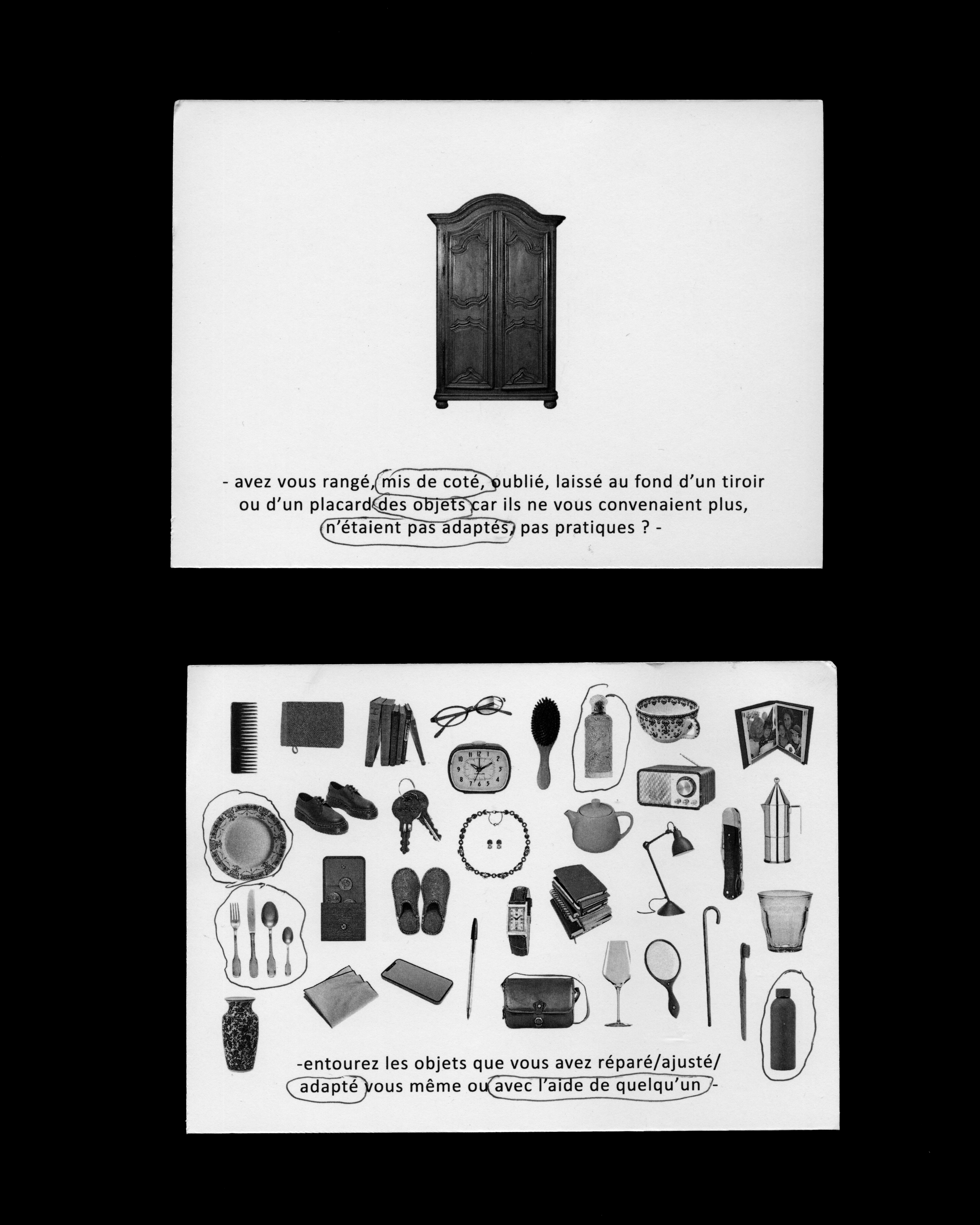

Notion d’oulbli, de mise de coté des objets en amont ou après la vulnérabilité

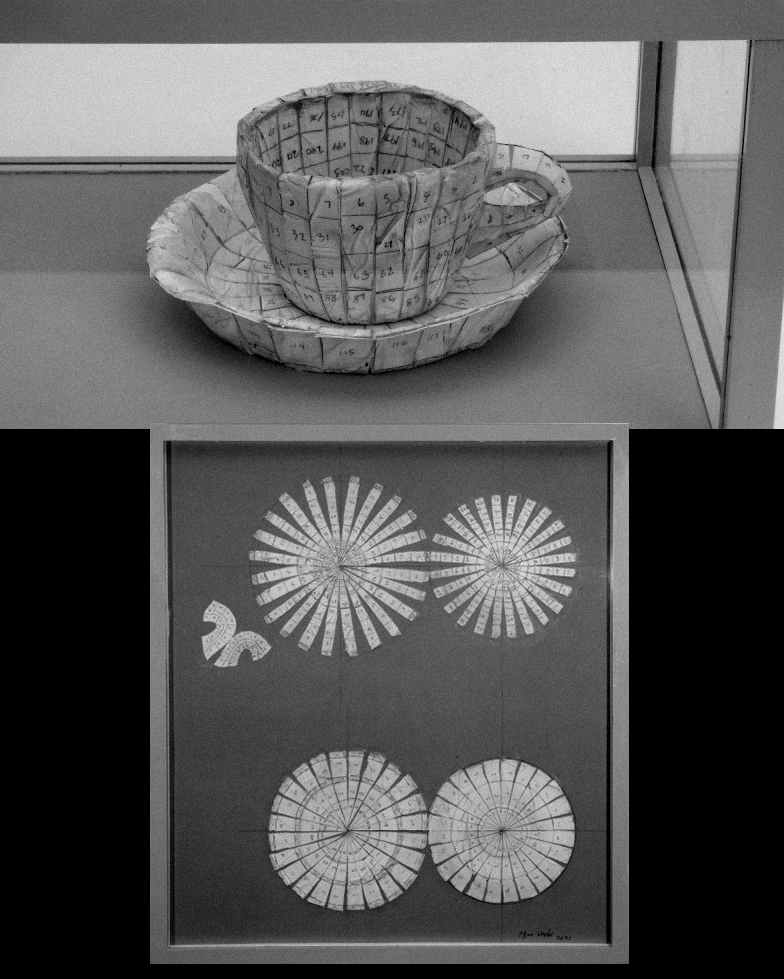

“Ce qui m’intéresse dans ces objets, c’est qu’une fois qu’ils sont sous vitrine ce sont des objets totalement morts. Parce que d’une part, ils ont perdu toute fonction […] ; et d’autre part, ils ont perdu toute mémoire affective. […] Ils sont doublement morts […] Une des idées de ce travail c’est que, dès que l’on essaie de préserver quelque chose, on est obligé de le tuer. Toute préservation […] entraîne aussitôt la mort […]"

Christian Boltanski, « Entretien avec Jacques Raphanel et Bernard Piens », dans Jacques Raphanel, Actualités des arts plastiques, no 23, « Art et société », janvier-février 1975, p. 30.

23/01/26

Séminaire Approches anthropologiques du care

(EVS / LADEC / Université Lumière Lyon 2)

Jérôme Denis (CSI / École des Mines) et David Pontille (CSI / CNRS)

Découverte du travail de Mierle Laderman Ukeles et son Manifesto! sur la maintenance quotidienne

22/01/26

Les collages de Katrien de Blauwer, corps et échelle du chez-soi

Le travail d’Allan Wexler sur la décomposition de ses objets quotidiens

Positive - Negative: Variation #15. from 48 Variations on a Pew | Allan Wexler

21/01/26

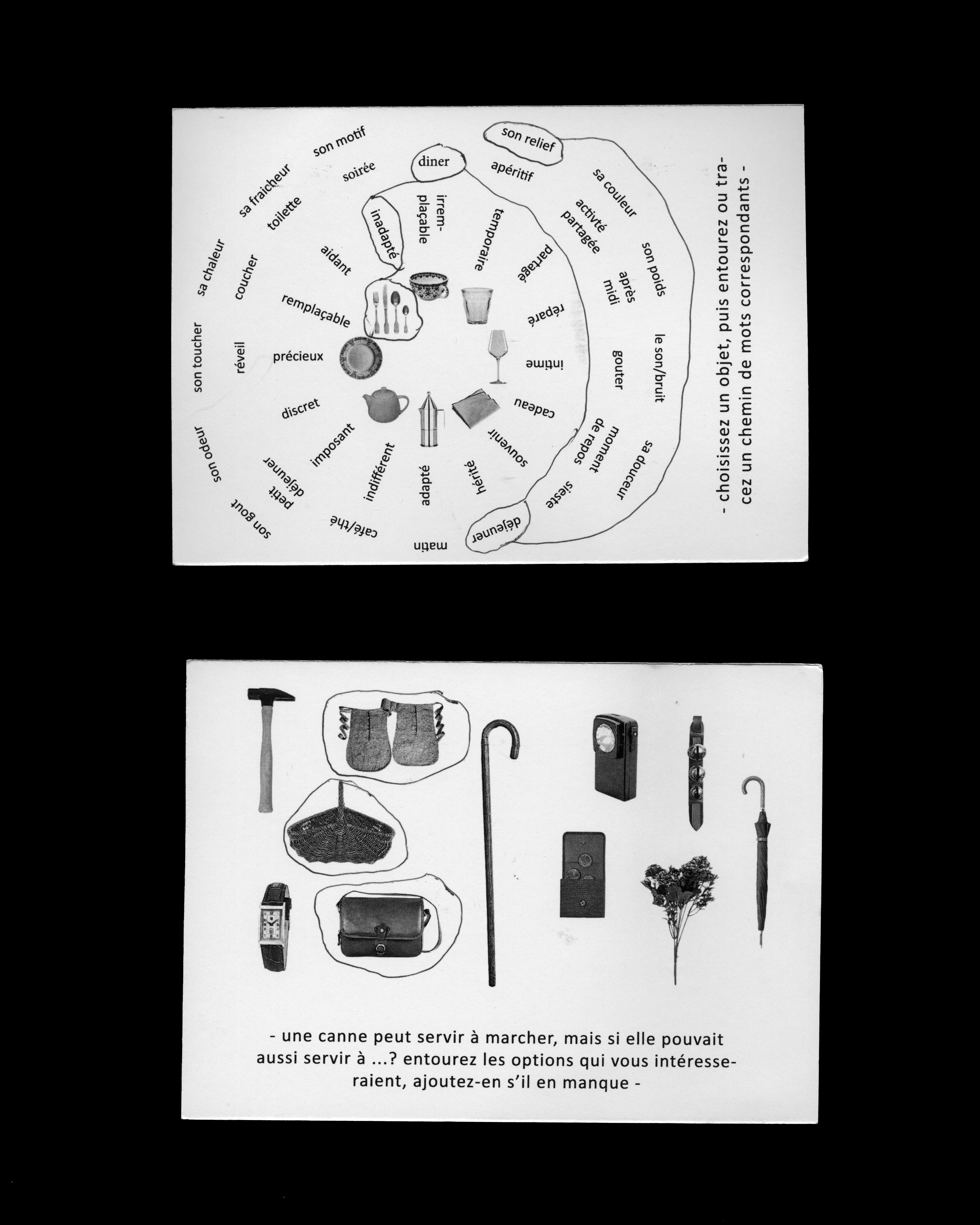

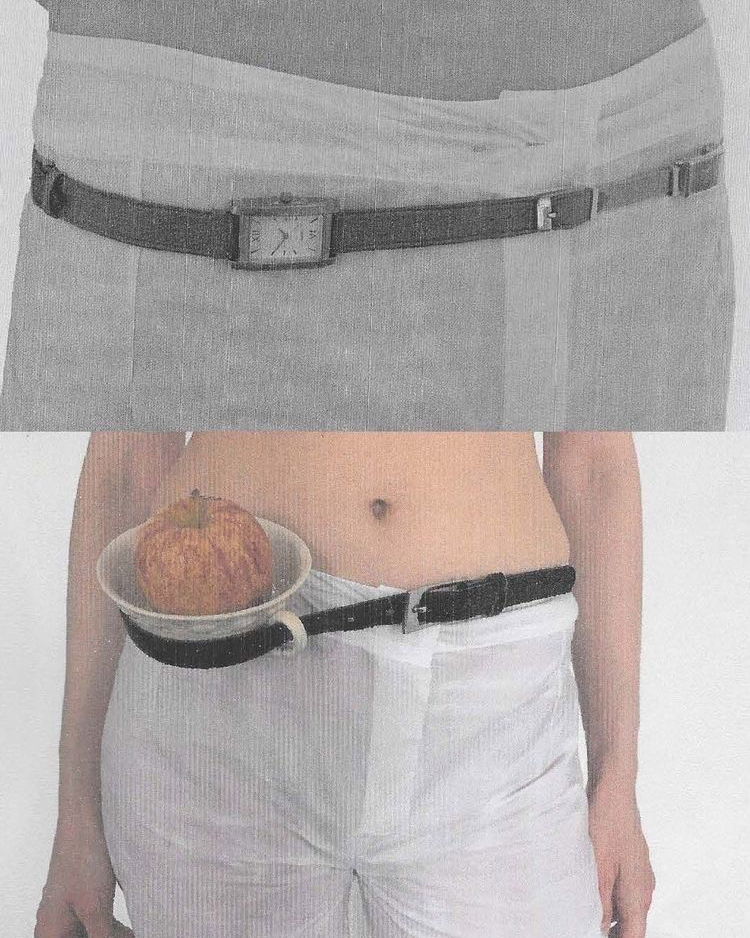

Découvrir, déceler le potentiel d’action sur un objet quotidien permet également d”imaginer l’ajout d’une qualité supplémentaire. Le role premier d’une canne est d’aider à la marche. Mais modifiée elle possède aussi la potentialité de devenir contenant d’affaires personnelles, panier, bouquet de fleurs, pousse boutons, acoudoir, montre, épée et plus encore.

20/01/26

Desjardins, A., & Wakkary, R. (2013). Manifestations of everyday design: Guiding goals and motivations. In Proceedings of the 7th International Conference on Creativity and Cognition (C&C ’13) (pp. 253–262). ACM.

“Everyday

design is a powerful lens for focusing on more meaningful

relationships with objects because it highlights how people

engage with those objects, not only through use but through

the making, transformation, and adaptation of artifacts.” p253

“More specifically, we base our analysis in Shove et al.’s framework of social practices. The authors propose

that practices are constituted of three aspects: meanings,

materials, and competences. Meanings refer to goals and

aspirations of practitioners, they relate to the reason and

motivation for doing a practice. Materials are all physical

things that are used in the practice, including the body,

objects, technologies, and tools. Finally, competences cover

the skills, the techniques, and the know-how needed to

accomplish actions of a practice.” p254

Dans le cas des ajustements face aux situations de vulnérabilité il semble que le “meaning” soit l’aspect dominant et l’aspect “competence” soit à valoriser.

“Spontaneous and temporary actions of appropriation help

families move from one activity to another, a necessity as

well.

“p256

Les ajustements peuvent faire lien entre une activité quotidienne et une autre, devenir facilitateurs et adoucir les rupture entre les taches et actions. Cette notion de faciliter et adoucir l’entre taches ne peut être pensée que par l’habitant.

“In general, most of the materials used do not need a

physical transformation to be appropriated. Hands are

typically the only tools needed to reuse artifacts, organize

them differently or change their context of use. As we

observed and categorized the types of materials and tools

used in families’ everyday design, we also understood that

these choices (maybe involuntarily) do not require

particular knowledge or specific skills to use. One does not

need to learn how to leave things next to the entrance door,

or how to hang things on a railing.” p256

“Family members

show the ability to think creatively, or in other words, to see

opportunities presented by objects ready-at-hand in order to

accomplish design-in-use.”

p256

Ici la notion importante de percevoir les possibilités d’actions sur l’objet quotidien « à portée de main », qui amènent à des possibilités de détournements ou de modifications. Quelles possibilités d’action sont perceptibles sur les objets adaptés proposés, aides techniques et objets à mieux vivre ?

“Family members mostly use what is around and available to them and accomplish design-in-use while working on ever changing systems. Simple and available materials are reused, appropriated, and sometimes transformed through competences that do not require specific skills or techniques and that can be accomplished mostly by hand.”

L’exemple des bijoutières amatrices montre également qu’il est possible de brouiller les limites des matériaux impliqués dans les ajustements et ainsi d’incorporer des morceaux de bois trouvés, des pierres, des fleurs, et bien d’autres ressources permises par l’environnement.

Les ajustements quotidiens permettent donc de mobiliser les matériaux et objets à portée de main mais également des matériaux trouvés, collectés, ramassés. Cela vait également pour les ressourceries et objets de seconde main qui offrent des possibilités interessantes pour des ajustements.

On retrouve également dans l’exemple des amateurs de steampunk l’idée de narration : quelle narration souhaite-t-on que l’objet ajusté raconte ? Souhaite-t-on qu’il soit la preuve d’une capacité, d’une activité pratiquée, d’une esthétique personnelle, d’un métier, porteur d’un message revendiqué ? Quelle histoire souhaite-t-on raconter lorsque l’on est interrogé sur l’origine de cet ajustement ?

“our

analysis also reveals that the goals can be different and we

present here a classification of meanings we observed:

foundational goals, aesthetic goals, and aspirational goals.” p260

Nous pouvons donc souligner plusieurs points qui amènent les habitants à réaliser des ajustements suite à la découverte d’un désajustement/besoin nouveau : les ajustements inconscient ou “foundational goals”, mais également le budget, l’esthétique, là où l’”aspirational goals” parait moins évident. Ce dernier pourrait se trouver cependant dans la volonté de dépasser le stigmate et de reprendre en main la narration de l’objet.

19/01/26

lien entre everyday designer et vulnérabilitées

Wakkary,

R., & Tanenbaum, K. (2009). A

sustainable identity: The creativity of an everyday designer.

Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing

Systems, 365–374. https://doi.org/10.1145/1518701.1518761

“We found that people construct their home and home life by resourcefully appropriating existing designs, adapting them into new and unique systems, and allowing for the emergence of design qualities and functions over time. Inherent in these actions are the principles of invention, renewal, and reuse, which are principles at the heart of a sustainable practice.” p366

“Gerhard Fischer’s meta-design evolves the idea ofunselfconscious design by investigating open and closed systems and the role of end-user modifications. Meta-design promotes sustainable co-designing by way ofseeding and evolutionary growth that is incrementally refined by end-users like tending to a software system like a living entity.” p367

“We describe home dwellers as a type of everyday designer who remakes or modifies systems and who appropriates design artifacts and surroundings as creative resources . For example, we often appropriate designed artifacts and surroundings for new uses such as hanging a jacket on a chair or storing items on a ledge, stair or short wall. Such redesigns are typically expedient and temporary; however they can also be adapted to form the center of ongoing routines, and can be combined to create long-term systems.” p367

“The same central qualities of appropriation (changing the intended use) and adaptation (revising and combining into a larger system of interactions) that are at the heart of everyday design form the basis for renewal and reuse.” p369

appropriation - adaptation

transposable au design d’objets quotidiens :

“Implications for interaction design include: 1) design the capacity for users to overlook the formalized design and still find the artifact usable in ways equal to or greater than the original design intentions for use; 2) incorporate materials and software qualities to allow for renewal and invention.” p369

“The creativity of the user establishes the foundation (not the challenge) for a sustainable identity; unpredictability is reframed as a positive attribute of the user rather than an obstacle to “proper use”.” p371

“Artifacts will be used in ways beyond theirdesigned use. Appropriation becomes a designgoal in design-in-use. Again, this calls for aminimalist approach in considering the physical orvirtual design outcome. The simplest of productsthat can easily be reused will do well. It asks thatprofessional designers design artifacts so they areopen to and even invite use in ways that were notintended in the original design.” p371

16/01/26

Kim,

H. and Lee, W. (2013). Reinforcing sustainable practices by sharing

cases of appropriation. Archives of Design Research, 26(1), 2013.2

“This participant discovered the value of a resource that he had

thought of as useless. Therefore, it indicates that other people’s cases

can help people recognize the value of their resources. This reason also

particularly identifies the value of appropriation as sustainable actions.” p135

"Numerous green designs have attempted to alert people to environmental issues and to promote people’s sustainable actions. However, these efforts were discovered as limited in saving energy and minimizing waste. The critical factor of this limitation is that people do not want to change their existing practices. Therefore, instead of promoting rational choice for environmental problems and intervening in people’s practices intellectually, this study made

no effort to determine sustainability when designing the platform. Rather, this study attempted to construct a method to reinforce the sustainable practice and the actions of appropriating artifacts by having people voluntary share their cases of appropriation. Even though the platform does not focus on the purpose of sustainability, it shows potential for consolidating people’s everyday practices of appropriation by adopting other people’s ways and sharing their own. Therefore, this study suggests a new direction of HCI and interaction design toward sustainability. Instead of negotiating existing practices with sustainable

purpose, it is relevant to respect people’s practices and understand the practice per se without overstrained interpretation" p141-142

09/01/26

Kim,

H. and Lee, W. (2013). Reinforcing sustainable practices by sharing

cases of appropriation. Archives of Design Research, 26(1), 2013.2

« Wikiuse

helped people acknowledge their experiences of appropriation and

share them with others. Additionally, the sharing of cases of

appropriation led to people’s adoption of other people’s ways of

appropriation, domestication, and sharing, which created the cycle of

social appropriation. In other words, this study revealed that the

practice of appropriation can be reinforced and its meaning can be

co-constructed through online sharing. » p121

08/01/26

Alexander,

C. (1973). Notes

on the synthesis of form.

Harvard University Press.

« To

understand the nature of the form-making process, it is not enough to

give a quick one-word account of unselfconscious form-making:

adaptation. We shall have to compare the detailed inner working of

the unselfconscious form-making process with that of the

selfconscious process, asking why one works and the other fails.

Roughly speaking, I shall argue that the unselfconscious process has

a structure that makes it homeostatic (self-organizing), and that it

therefore consistently produces well-f itting forms, even in the face

of change. And I shall argue that in a selfconscious culture the

homeostatic structure of the process is broken down, so that the

production of forms which fail to fit their contexts is not only

possible, but likely. » p37-38

« This

directness is the second crucial feature of the unselfconscious

system's form-production. Failure and correction go side by side.

There is no deliberation in between the recognition of a failure and

the reaction to it. The directness is enhanced, too, by the fact that

building and repair are so much an everyday affair. » p50

« The

operation of such a process hardly taxes the individual craftsman's

ability at all. The man who makes the form is an agent simply, and

very little is required of him during the form's development. Even

the most aimless changes will eventually lead to well-fitting forms,

because of the tendency to equilibrium inherent in the organization

of the process. All the agent need do is to recognize failures when

they occur, and to react to them. And this even the simplest man can

do. For although only few men have sufficient integrative ability to

invent form of any clarity, we are all able to criticize existing

forms. It is especially important to understand that the agent in

such a process needs no creative strength. He does not need to be

able to improve the form, only to make some sort of change when he

notices a failure. The changes may not be always for the better; but

it is not necessary that they should be, since the operation of the

process allows only the improvements to persist. » p52-53

La condition essentielle est la reconnaissance d’un désajustement : identifier que l’objet n’est plus adapté et comprendre que l’on peut agir dessus. Appliquée à l’adaptation des objets face aux vulnérabilités, cette idée soulève la question de la légitimité de l’habitant à intervenir dès lors qu’il constate un désajustement. Certains habitants, mais aussi des professionnels du soin rencontrés (ergothérapeutes, aides à domicile), ne se sentent pas légitimes à modifier les objets du quotidien en premier lieu. Or, comme le souligne Alexander, la réponse à un désajustement dans une forme “unselfconscious” se fait par tâtonnement et par affinement, et non dans l’attente d’une solution parfaite apportée par un expert. l’ajustement prend donc la forme d’une

réponse

progressive, expérimentale et itérative. Alexander insiste sur la simplicité possible des ajustements : ceux-ci n’exigent pas nécessairement de grandes compétences ou connaissances techniques, mais peuvent rester modestes tout en étant efficaces.

07/01/26

Tehel,

A. (2023). Le paradigme de la scie : Ce que le braconnage d’un

fauteuil roulant révèle de la relation des corps handicapés aux

aides techniques. Politiques

de communication,(HS2),

203–222.

“

Dans le cas du handicap, les objets et leur capacité

d’adaptation à des corporéités singulières relèvent parfois

d’enjeux vitaux. Il n’est pas ici question de réparation du

corps – cette perspective étant profondément valido‑centrée

–, mais d’un accompagnement et d’une relation d’interdépendance

extrêmement précise et sensible. Cette relation se construit sur un

double registre, fonctionnel et affectif, et est d’autant plus

complexe et périlleuse lorsque le dispositif à s’approprier

constitue un signe visible potentiellement stigmatisant (Goffman,

1975).”

« Les

ruses de détournements et de bricolages participent ainsi non

seulement au processus d’incorporation décrit plus haut mais

contribuent également à la construction d’identités hybrides,

produites dans les termes de la personne concernée. Ce bricolage

matérialise la mise en place de « tactiques », c’est‑à‑dire

d’une « ruse, [d’un] braconnage, qui s’infiltre sur le terrain

de l’adversaire » (de Certeau, 1990, p. 61). » p208

L’exercice de braconnage de Célinextenso rapporté par Amélie Tehel montre le rapport entre les différents professionnels lorsqu’il s’agit de modification du matériel adapté proposé. « Ils ont été eux par contre assez infects, hyper-paternalistes, on sentait vraiment la relation de pouvoir, la désapprobation », raconte Céline lors d’un entretien pour l’article. Son récit met en valeur son savoir en tant qu’utilisatrice de son objet, que Tehel souligne : « elle oppose une expertise technique précise basée sur les résultats de ses démontages, et atteste d’une meilleure connaissance du dispositif qu’eux. »

on peut ici faire un lien avec le Toaster Project de Thomas Twaites

« Conçu

en vue d’être une technologie capacitante, ce fauteuil occupe ici

une posture ambiguë, dommage collatéral d’une lutte entre des

champs d’expertise fermant le dispositif, et une usagère bien déci

dée à revendiquer le droit à l’autonomie qui lui est dû. Car en

composant et recomposant son environnement à coups de scie, Céline

s’inscrit dans une construction hybride qui est une affirmation de

son autonomie d’existence. »

06/01/26

“Alexander (1964) introduces the concept of unselfconscious design, which states that people unconsciously make a good fit from a misfit as soon as the misfit is recognized. Unselfconscious design, as Alexander explains, was recognized as traditional design before the advent of professional design and is observed in everyday lives. Wakkary and Maestri (2007, 2008) state that people create the best solutions from the boundaries of their artifacts and environments, which can be described as the metaphor of bricolage (Louridas, 1999). Adapting and changing everyday artifacts to improve their fit into people’s environments becomes a part of everyday activity.“

“

everyday design requires no design expertise, such as knowledge of materials or modeling; rather, it requires experiential knowledge of artifacts used daily and the environments in which they are used. “

Wikiuse :

“Wikiuse

is based on the item–function–picture framework (Kim & Lee,

2012), which represents cases of appropriation with minimal loss of

information. People share their cases by inputting their uses of

artifacts and explanations of why they used them as they did, as well

as by adding images to their descriptions (screen E in Figure 3).

Images enrich contextual information and articulate implicit

information, which therefore need not be described explicitly.”

Kim, H., & Lee, W. (2014). Everyday design as a design resource. International Journal of Design, 8(1), 1–13.

05/01/26

“de telles contestations du pouvoir médical peuvent être

décrites comme le déplacement que théorise Guillaume Le Blanc (in

Benaroyo et al., 2010) du malade, défini comme celui qui éprouve

subjectivement l’événement de la perte de santé, vers le patient

qui, lui, « n’existe que par la relation de soin » qui le

constitue comme un maillon de la « chaîne thérapeutique », où il

peut d’ailleurs soi-même intervenir comme autosoignant ; puis,

enfin, lorsque ce patient entre sur la « scène politique » de la

santé, vers l’« usager ».”

Puig,

J. (2016). « Connaissance par les gouffres » : Expertise de

l’intérieur, autoreprésentation, pairémulation. La

nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation,75,

19–30.

13/12/25

Rencontre de Stéphanie autour d’un dîner, elle me présente ses objets adaptés ainsi que son métier profondément lié aux ajustements quotidiens. Elle souligne l’intérêt de capaciter les habitants et de mobiliser leur réseau relationnel. Son métier ne lui permet pas d’agir en profondeur sur l’habitation tant il est contraint, même changer une ampoule ou tenir un tournevis leur est interdit. Alors c’est l’habitant qui est capacité, à qui Stéphanie apprend la couture, les bricolages simples et ainsi l’encourage à s’exprimer sur ses propres besoins. Elle souligne également le besoin de capaciter les ergothérapeutes dans ces dynamiques d’ajustements et de ne pas les solliciter uniquement comme représentants d’aides techniques existantes. Nous trouvons donc le besoin d’une double capacitation et la valorisation de la légitimité de chaque acteur de ces dynamiques afin de faciliter les ajustements. Notre échange laisse présager de belles pistes de collaborations.

03/12/25

Lors d’un échange autour du sujet du regard de l’autre sur les objets adaptés fut soulevé la question de la dynamique familiale et de l’utilisation de ces objets et ajustements par les autres membres de la famille. En effet comment les proches vivant également au domicile cohabitent, voir s’approprient ces objets et aménagements qui ne leur sont pas destinés ?

24/11/25

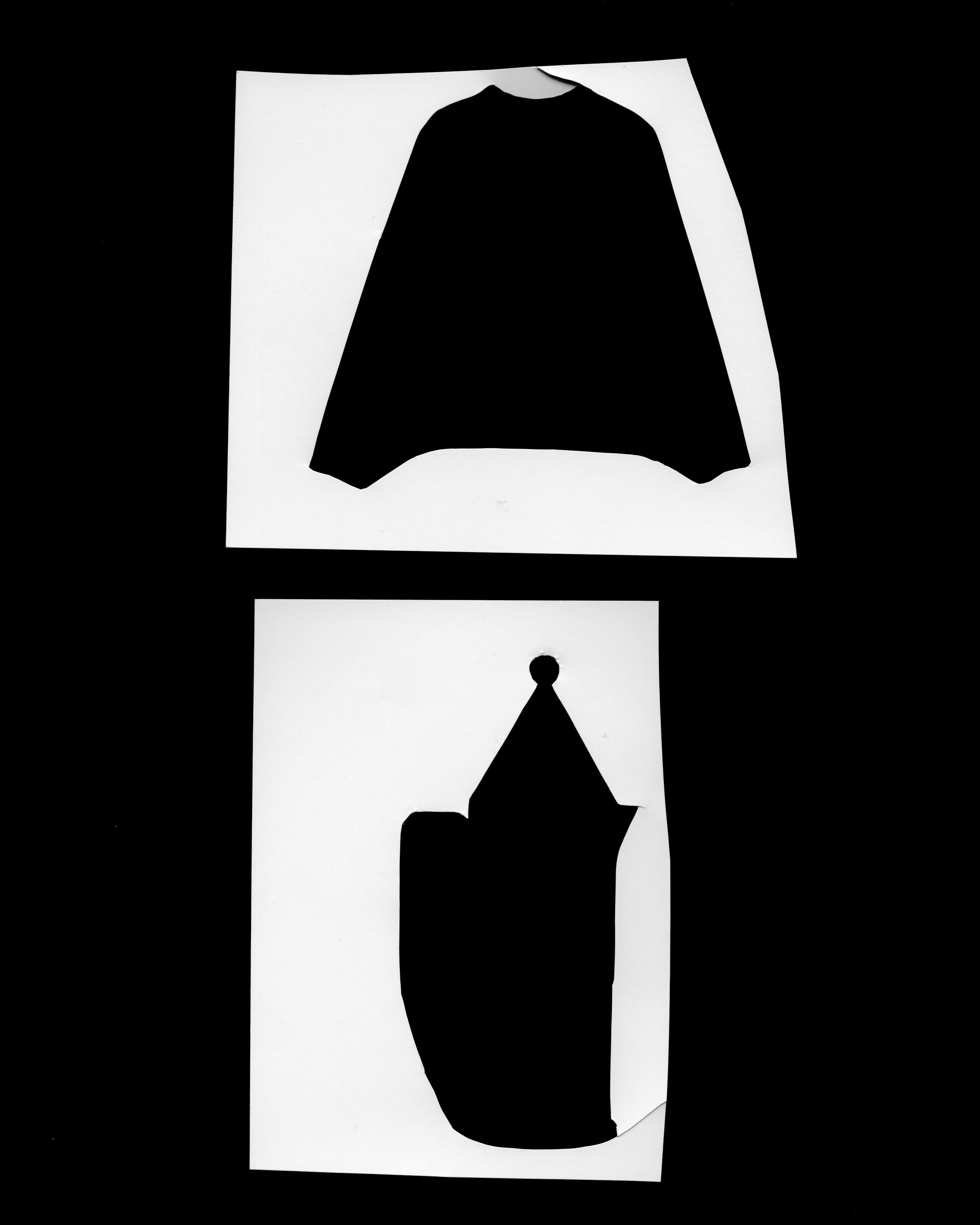

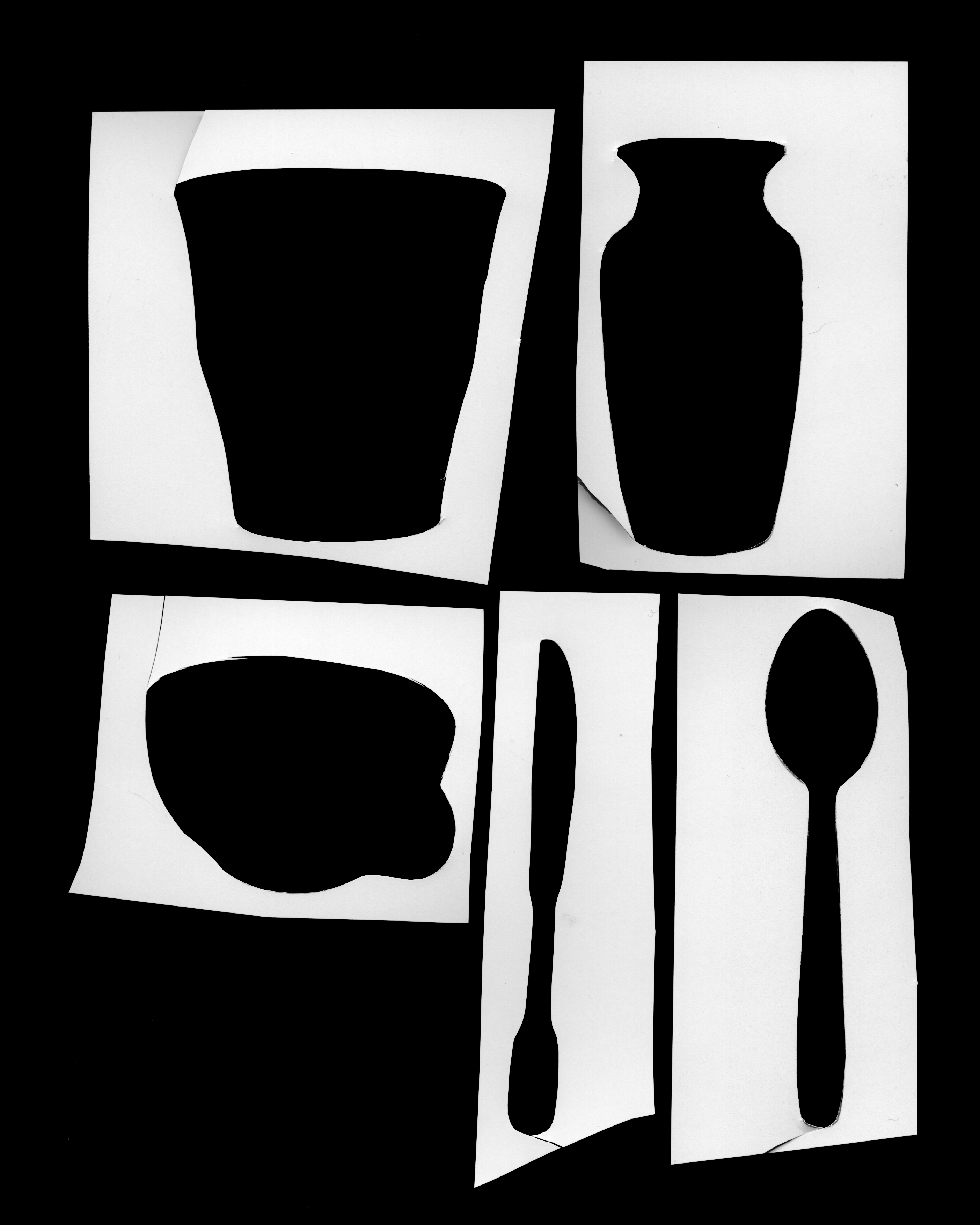

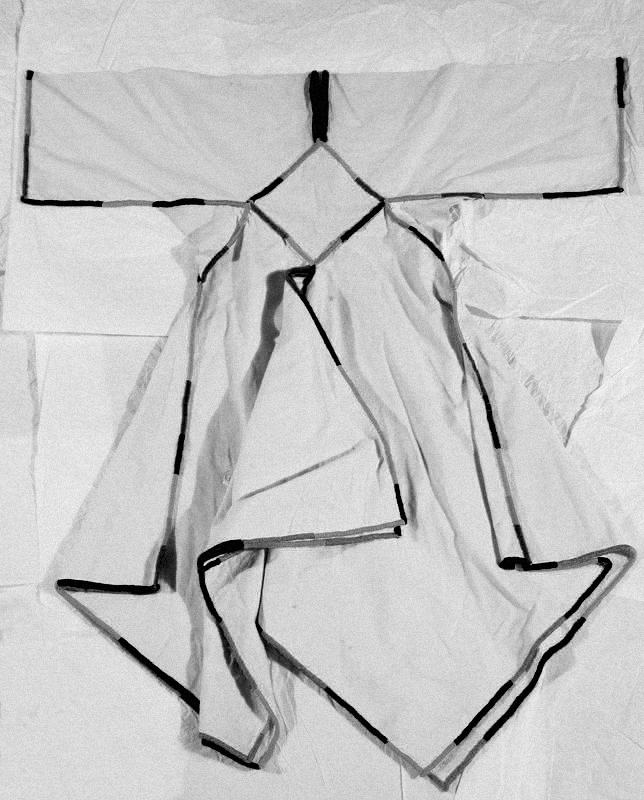

Les collages pour les ateliers : mettre à nu les objets, sans accroche, poignée ni élément d’interaction. Aller à l’essentiel, pour que les participants puissent se les approprier le plus possible.

Permettre des extrapolations, des accentuations de certaines fonctions.

22/11/25

Début de la collecte des objets pour les ateliers. Nous nous rendons à Emmaüs, à l’extérieur, où se trouvent les objets et la vaisselle vendus à la pièce. Nous cherchons des objets communs mais possédant des caractéristiques particulières : une prise en main spécifique, un relief, une couleur, une ou deux anses… le plus de propositions possible.

Il a gelé pendant la nuit ; les objets sont froids et remplis de glaçons. Je pose un verre sur la table et il glisse jusqu’à l’autre bout : la table n’est pas droite. Je n’arrive pas à décoller les assiettes. Mon père et moi sommes hilares. Au bout du compte, ce sont vingt-quatre objets qui sont sélectionnés et mis de côté pour les ateliers. Nous reviendrons affiner notre sélection dans les prochaines semaines.

20/11/25

« Le travail gigantesque de ma continuité et une myriade

d’objets usées dont il faut prendre soin : voici donc les

principaux ingrédients du contre-récit que la maintenance invite à

écrire pour résister à l’obsession aveuglante de l’innovation. »

p37

Denis, J., &

Pontille, D. (2022). Le soin des choses : Politiques de la

maintenance. La Découverte.

19/11/25

Lecture de

Denis, J., &

Pontille, D. (2022). Le soin des choses : Politiques de la

maintenance. La Découverte.

«la maintenance passe par un contact avec la matière au gré

duquel, en mobilisant le regard, mais aussi le toucher, l’ouie ou

l’odorat, les personnes qui prenant soin des choses s’attachent à

les laisser s’exprimer. Cette enquête incertaine, ouverte à

l’imprévu, montre que la maintenance est aussi un art de faire

connaissance avec les choses à même leur surface. » p25

L’ajustement n’est

pas à proprement parler de la maintenance, ni de la réparation,

mais plutôt une forme de persistance, de résistance, de

préservation dynamique des objets.

«la maintenance est avant tout une manière de faire du temps

un problème »p26

Les ajustements ne

sont pas uniquement fait dans le but de garder les objets quotidiens

le plus longtemps possible, mais d’éviter une rupture brutale au

moment ou l’objet apparaît comme inadapté aux interactions du

corps. Il ne s’agit pas de préserver l’objet coûte que coûte

et peut être ainsi rentrer dans une vision figée du chez-soi, mais

d’éviter une séparation brutale et non désirée. C’est

laisser l’habitant décider à son rythme du moment où il souhaite

ne plus utiliser son objet. Notion de “ralentissement” évoquée par

Denis & Pontille.

17/11/25

Expérimenter avec les cyanotypes d'objets quotidiens oblige à saisir un instant de lumière dans un coin précis de son habitation pour réaliser l'expérience. Une fois la feuille lavée et l'ombre figée on se rend compte que seul l'habitant peut traduire ce qui s'y révèle vraiment. Les formes se mélangent, se floutent, se déforment. L'habitant peut lui reconnaître ses objets quotidiens là où on ne pourrait voir que des silhouettes indistinctes.

14/11/25

Projets de Leonor Hipolito

“ Apparatus comprises a range of works reproduced after medical tools and fashioned out of tree trunks and branches. Delicately handmade, allowing the wood grain and shape to subtly influence the final form, these ‘tools' serve as reminders of our relationship to the natural world.

“

text by Matt Blomeley for ObjectSpace, Auckland

Projects / Leonor Hipólito

13/11/25

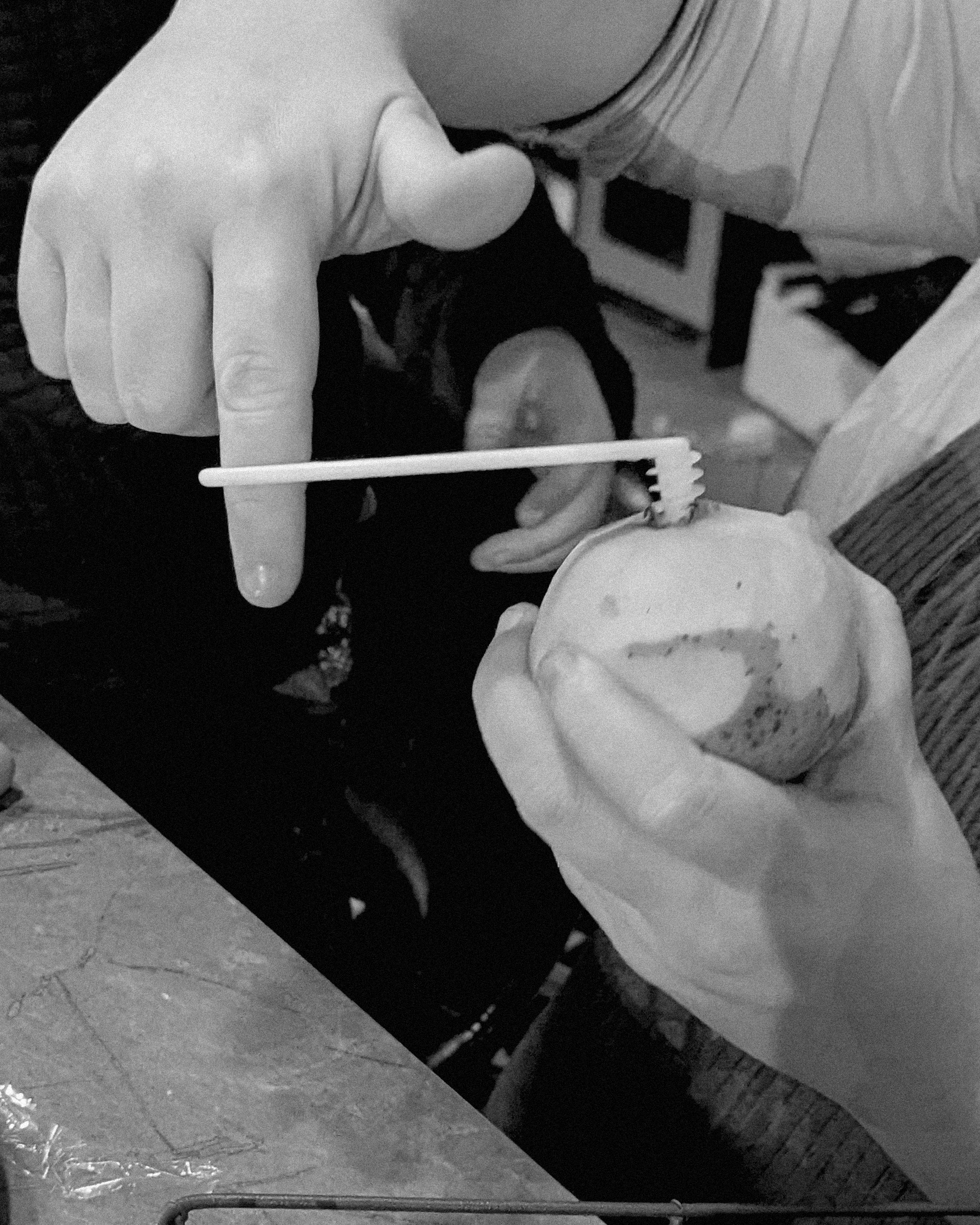

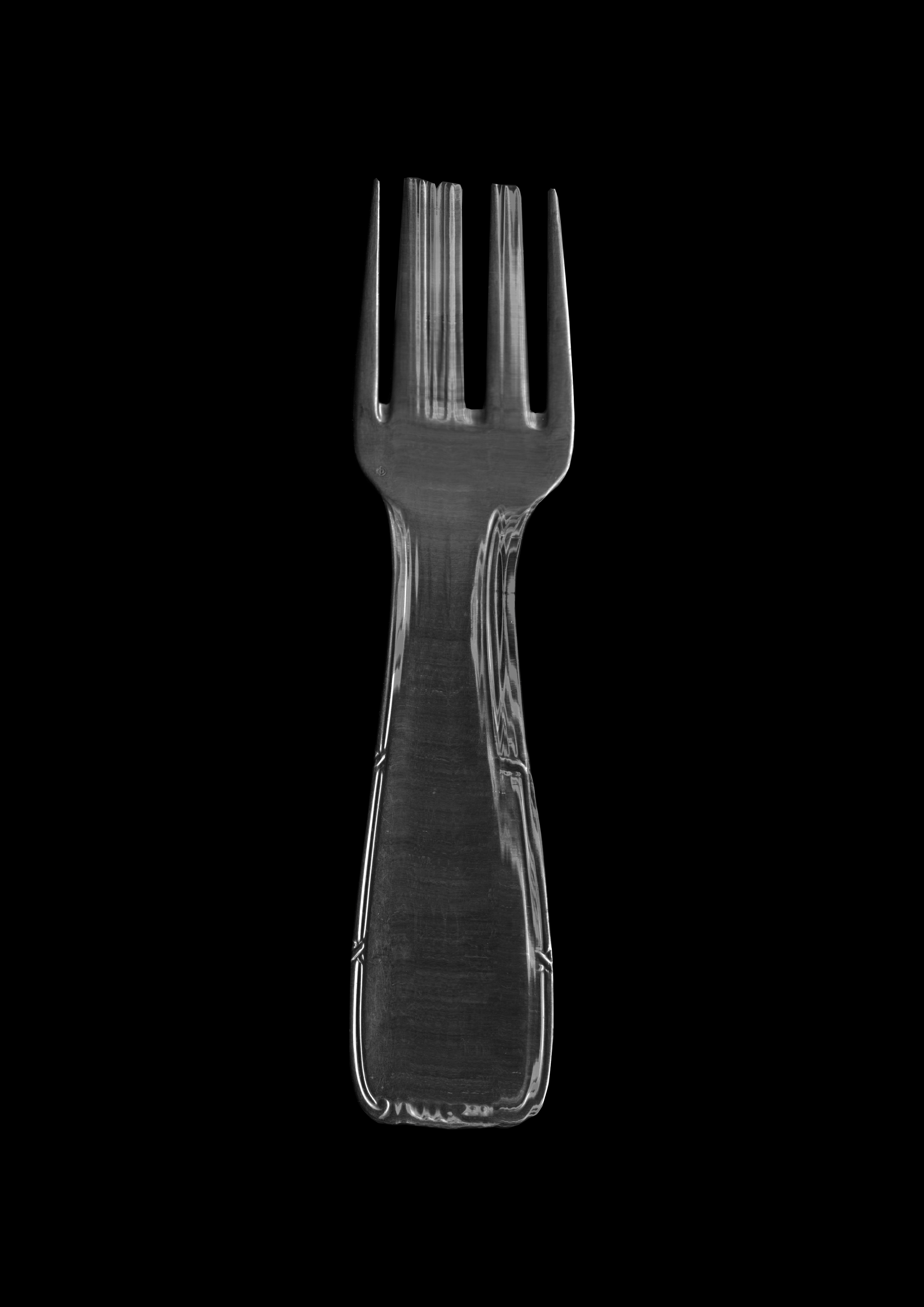

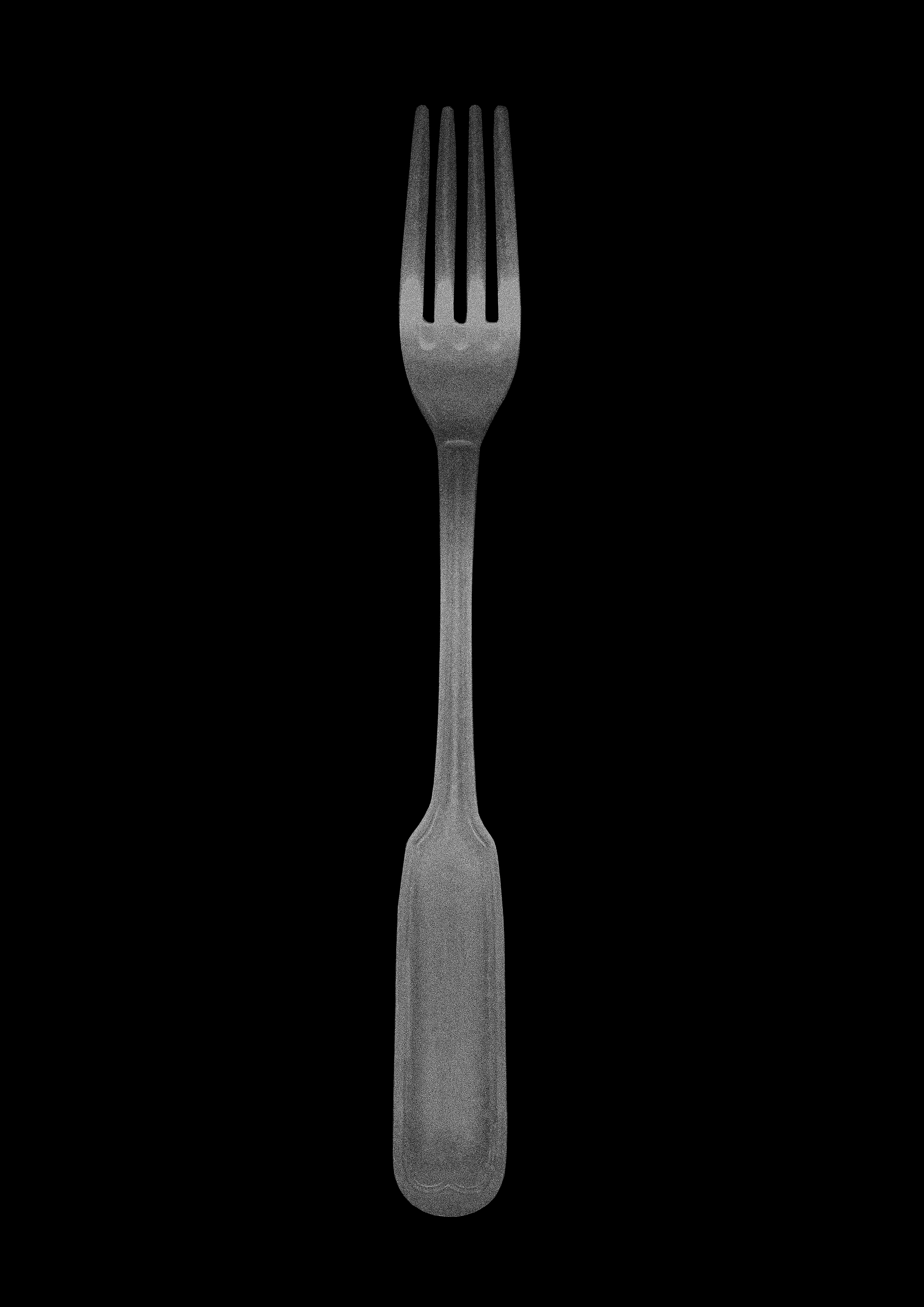

Aujourd’hui expérimentations autour de la fourchette, déformation, alourdissement et allongement de la forme. ( bonus brosse)

12/11/25

Je vais m’installer un petit setup pour prendre des photos d’ajustements au fur et à mesure, fond blanc pour le moment. Je vais commencer par les bouchons de carafes. l’idée serait d’avoir une base de photos à montrer lors des ateliers afin d’aider les participants à se projeter et à se réaproprier les pièces composantes des ajustements, ici par exemple les bouchons de carafes. On retrouve l’idée d’hybridations et de chymères de Roxane Andres.

ref du jour :

Lost In Sofa chair by Daisuke Motogi

10/11/25

Il s’agirait moins de concevoir des solutions finies que de créer les conditions, les supports ou les impulsions permettant aux habitants de réaliser leurs propres ajustements, révélant ainsi leur capacité à co-concevoir leur environnement quotidien. Cette recherche s’ancre alors dans une forme de méta-design.

Comme le soulignent Fischer et Giaccardi (2006), le méta-design consiste à concevoir les conditions permettant aux utilisateurs de devenir co-concepteurs.

-

Fischer, G., & Giaccardi, E. (2006). Meta-design: A framework for the future of end-user development. In H. Lieberman, F. Paternò, & V. Wulf (Eds.), End User Development (pp. 427–457)

“

Le rôle du designer peut justement

résider dans le fait de permettre et favoriser l’émergence du dispositif de méta

conception. En tant qu’expert de la créativité, impliqué dans un projet pour ses

qualités supposées de créateur et de concepteur de nouveauté, le designer est

le mieux placé pour redistribuer ses propres qualités, à condition de s’effacer

pour laisser apparaître la créativité et les intentions de l’ensemble des acteurs du

système. En cessant de concentrer sur lui et en lui les qualités attendues dans

l’évolution du système, il permet à ces qualités de se redistribuer, de circuler

entre les acteurs, avec pour objectif personnel de participer à l’élaboration d’une

solution qui soit la plus satisfaisante possible pour les acteurs auxquels cette

solution est destinée. Cette nécessité d’effacement d’une position occupée

est probablement un préalable à l’initialisation d’un processus de métadesign.

Le processus global intègre la conception des outils de conception et

fournit le cadre du projet, le contexte de la problématisation. Ce processus est

indéterminé a priori mais peut commencer par la formulation des bénéfices

attendus et la fluidification des rôles des acteurs. Il est aussi et surtout fondé sur

l’acceptation du désir humain d’une évolution qui passe par la transformation

de son environnement. Ce désir n’est pas propre au designer et la question du

métadesign est une question relative à la nature de l’homme.

“

-

Le Guennec, Y. (2016). Le métadesign, ou comment l’expérience doit échapper au designer. Sciences du Design, 4(2), 124–127. https://doi.org/10.3917/sdd.004.0124

08/11/25

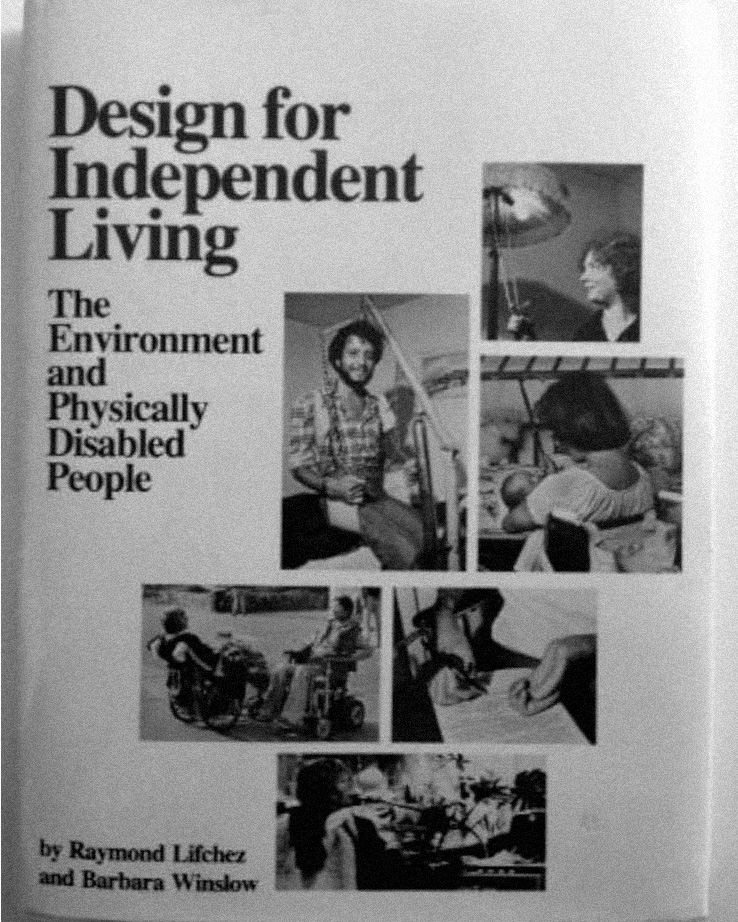

“Guidelines and ATs were extracted from highly cited publications of renowned researchers in the field. There are many common items among the guidelines and scales. Keywords include choice, independence, privacy, personalization, control, freedom, and self-continuity. Among them, freedom, independence, control, and choice are 4 domains that are most frequently mentioned. Although privacy and personalization of space are also frequently mentioned, both items can be grouped under the concept of “control” (control of privacy and control over personal space). The 4 domains are comprehensive, yet mutually exclusive, and best summarize attributes of autonomy mentioned in guidelines and ATs. Therefore, the 4 domains of autonomy are represented by the keywords freedom, independence, control, and choice in this study.

Based on a synthesis of the definitions of the 4 concepts in DGs and ATs, this study defines the 4 domains of autonomy of residents as follows:

- Freedom: acting within a certain realm without limitation or regulation.

- Independence: participating in daily activities, to the extent possible within the scope of individual abilities.

- Control: exerting influence on environment and events.

- Choice: selecting meaningful options related to environments and activities.

”

Li, J. (2023). Autonomy-supportive environments for people with dementia: An evidence-based review. Interdisciplinary Nursing Research, 2(3), 188–199. https://doi.org/10.1097/NR9.0000000000000036

07/11/25

La mise de côté des objets inadaptés : combien de temps mettons nous de côté l'objet, à quel moment celui ci est abandonné ou oublié ? Pendant combien de temps espérons nous encore le réactiver un jour ? Comment se manifeste, se forme la résignation d'un objet ? En amont des vulnérabilités, après leur arrivée, pourquoi les ergothérapeutes notent des activités abandonnées très tôt ? À quel moment ces objets mis de côté ne sont plus pris en compte ou sont ils toujours une preuve douloureuse d'une résignation ? Où sont ils rangés ?

" que savons nous de la manière dont les choses évoluent, vieillissement, perdurent ? Et sommes nous capables de comprendre l'attachement de celles et ceux qui travaillent à les faire durer, voire les obligations qui lient les uns et les unes aux autres ?"

Denis, J., & Pontille, D. (2022). Le soin des choses : Politiques de la maintenance, p13

Nous vieillissons nos choses aussi, peut ont vieillir le plus longtemps possible avec nos choses, nos objets ?

D'un geste à l'autre, la maintenance est faite de gestes qui entretiennent, prennent soin, préviennent. Alors que certains gestes sont abandonnés, la maintenance pourrait permettre d'en valoriser d'autres, voire d'en découvrir de nouveaux.

06/11/25

J’ai retrouvé la référence de la canne ajustée pour le picnic :

“Two young women are out taking a country walk. They are carrying walking sticks and knapsacks and are walking with their dog. The two girls sit down and stick their sticks into the ground. Small metal clamps are attached to the walking sticks which fold out to provide useful holders for cups and plates. The girls have a picnic - complete with tea from a thermos flask - without putting their plates on the ground. "

WALKSTICKS (issue title - STREAMLANED) - British Pathé, 1937

"Real Things Dominoes is a prototype for an accessible toy developed as part of Limbrick’s research whilst teaching at London College of Furniture in the late-1970s. It consists of matched pairs of dominoes which, instead of spots, have items like hinges, bottle caps and house numbers. The items used are common and are varied in appearance, colour, and texture, which enables people who are partially sighted or who have sight loss to play the game. The physicality the tiles was intended to make them more appealing to a young audience, as was the use of familiar objects and bright colours."

Real Things DominoesSet of Dominoes1979 Limbrick, Roger (designer), V&A

05/11/25

“With time, though, Cindy regained her ability to walk and started to find a “new normal.” She got great care from occupational therapists, physical therapists, physicians, and prosthetists. But over time she found that the standard tools provided to her, even at a top-flight rehab hospital, didn’t facilitate some of the most important things she wanted to recover—how to write a thank you note, feed herself, put on makeup and jewelry, turn the pages in a picture book as she reads to her grandchildren. So Cindy started to design and build what she needed. From small hacks on her hand cream jar to repurposing cable ties for pulling out drawers and salad tongs for holding a sandwich, Cindy has embraced an everyday engineering ethic that she never thought possible.

(...)

Cindy’s adaptations say something powerful about health and wellbeing, and the tools that make those things possible. Medical technology and skilled clinicians sustained her life, but getting to a “new normal” turned out not to be a high-tech matter. These inventions—repurposed household objects, simple materials, clever hacks—give her something that pain medications and medical gear cannot: a life tailored, customized, tuned to her wishes and aspirations. This is a story about surviving a radical life change in the company of experts but also with one’s own ingenuity. Today Cindy has gotten relicensed to drive, has traveled to Europe, and goes out on her own to visit friends or to shop.

”

Engineering at Home | Adaptations

24/10/25

Je m'intéresse au parallèle entre l'objet quotidien statique et ce même objet mis en mouvement. C'est dans cette mise en mouvement que l'habitant prend le plus souvent conscience de ses propres difficultés, mais également des défauts de l'objet par rapport à sa propre situation singulière. L'objet peut être gardé statique longtemps alors que l'habitant nourrit une forme de déni de ses propres capacités et/ou de l'évolution de sa situation. Tant qu'il n'est pas mis en mouvement de nouveau, l'habitant peut s'imaginer l'utiliser. Le choix de le remplacer, de l'adapter, de le mettre de côté s'impose lors de la mise en mouvement. Car plus encore que de pouvoir encore faire, actionner l'objet, le mettre en mouvement, la personne se retrouve confrontée au fait de ne plus pouvoir faire le geste tel qu'elle aimait le faire, à sa façon. Pouvoir encore faire le geste est alors déjà un appauvrissement parfois, par rapport au pouvoir faire le geste comme on aimait le faire.

On peut se demander alors si le fait de figer certains objets, voire de les sacraliser, comme c'est le cas de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité, peut être lié en partie au fait de les garder statiques par peur d’une forme de réalisation lors de la mise en mouvement. Les objets restent inchangés et à une place précise ; tout mouvement est mal vécu par l'habitant, et peut-être n'est-ce pas uniquement par rapport à la représentation du chez-soi et à la peur de voir celui-ci changer. Parfois cela peut être dû à la peur qu'une fois déplacés, les objets révèlent des difficultés nouvelles du corps. Ainsi, plus l'objet est gardé statique longtemps — des années — plus il sera difficile de le mettre en mouvement, car le corps aura eu le temps de changer. Il se créerait alors une distance entre le chez-soi et l'habitant, un décalage vers l'inconnu dans le connu, pouvant amener à une forme de déracinement.

23/10/25

Le porte-monnaie, portefeuille

-

Pourquoi m’a-t-il fallu autant de temps pour adopter un portefeuille ?

-

Pourquoi la seule carte que je n’y range pas est celle du métro ?

-

Pourquoi un portefeuille en cuir dans un sac en simili cuir ?

-

Pourquoi j’y range mon argent mais pas mes reçus et factures que je laisse en vrac dans le sac ?

-

Est-ce une manière de voir le verre à moitié plein ?

-

Pourquoi est-ce que je range également, avec les pièces dans le compartiment de petite monnaie, des bijoux ?

-

J’y fais sécher des feuilles des chemins, est-ce un porte-feuilles ?

-

Pourquoi est-ce que je ne sais jamais combien d’argent il contient ? (compter) (à compter :)

-

Pourquoi est-ce important pour moi qu’il soit de la même couleur que le sac, alors qu’il n’est pas de la même matière ?

-

Pourquoi est-ce important pour moi qu’il ait eu une vie avant d’arriver dans mon sac ?

-

Est-ce un objet que j’ai adopté car je m’inspire de ceux de mes parents ?

-

Pourquoi, alors que j’y tiens, cela ne me dérangerait-il pas si une amie avait exactement le même ? (Elle me l’a déjà demandé sans réussir à le trouver.)

-

Pourquoi est-ce important pour moi qu’il ait de la valeur ?

-

Pourquoi ai-je gardé la fausse carte en papier fournie avec ?

-

Ai-je gardé la fausse carte en papier parce que je trouvais intéressant qu’un article de seconde main ait encore des particularités d’un neuf ?

-

Résiste-t-il à l’eau ?

-

Combien contient-il de pièces ?

-

Combien contient-il de cartes ?

-

Combien de grammes pèse-t-il ?

22/10/25

Je m’arrête sur l’exercice 2, « Série de questions », de Nicolas Nova dans son livre Exercices d’observation.

25 questions afin d’ouvrir un « espace d’observation » des objets qui nous entourent et dépasser le regard rapide pour les approcher plus en profondeur. Je me demande si un exercice de ce type pourrait être intéressant pour les habitants mais également pour les ergothérapeutes.

« Pourquoi cet habitant tient-il à avoir certains objets devant lui à table alors qu’il ne s’en sert pas régulièrement ? Pourquoi tient-il à garder sur lui ou dans son sac des objets dont il n’a pas besoin lorsqu’il sort de chez lui, au risque de les perdre ? »

Je compte pratiquer l’exercice, voire le proposer lors d’entretiens.

L’ergothérapeute (comme me le raconte F.) fait faire à l’habitant ses gestes quotidiens afin de les observer sans qu’il ne s’en rende forcément compte. Elle accepte de prendre un café, même si parfois elle n’en veut pas, non pas uniquement par politesse mais pour voir l’habitant faire le café, actionner les objets. Il semblerait alors intéressant d’ajouter à cette observation silencieuse le ressenti de l’habitant en lui demandant de décrire ce qui constitue pour lui le fait de faire le café. Qu’il décrive les objets utilisés, comment il les perçoit, quel café il aime, quelle température, combien de tasses à la fois, s’il le réchauffe dans la journée, et bien d’autres gestes et habitudes rattachés qui dépassent la simple utilisation de la tasse ou de la machine. Les exercices d’observation de Nicolas Nova pourraient se transposer en demandant de décrire tout le rituel à l’habitant, ou en mettant en place une série de questions à poser sur la tasse à café par exemple, et à pmartir de cela reconstituer une cartographie de l’habitude. Ainsi, on se concentrerait sur un objet pour en faire découler les autres, car demander de décrire les rituels du matin, de la toilette ou du coucher de manière plus générale peut amener à des oublis ou à un potentiel décalage avec les capacités réelles. Mais partir d’un objet en particulier, d’un outil ou d’une machine donne un cadre peut-être plus facilement appréhendable pour l’habitant et qui pourrait aboutir à une vision plus large, comme le font déjà les ergothérapeutes. Peut-être est-il intéressant, voire important, de lier l’observation du professionnel et les mises en situation avec le ressenti de l’habitant par un exercice d’auto-description.

Pourquoi m’a-t-il fallu autant de temps pour adopter un portefeuille ?

Pourquoi la seule carte que je n’y range pas est celle du métro ?

Pourquoi un portefeuille en cuir dans un sac en simili cuir ?

Pourquoi j’y range mon argent mais pas mes reçus et factures que je laisse en vrac dans le sac ?

Est-ce une manière de voir le verre à moitié plein ?

Pourquoi est-ce que je range également, avec les pièces dans le compartiment de petite monnaie, des bijoux ?

J’y fais sécher des feuilles des chemins, est-ce un porte-feuilles ?

Pourquoi est-ce que je ne sais jamais combien d’argent il contient ? (compter) (à compter :)

Pourquoi est-ce important pour moi qu’il soit de la même couleur que le sac, alors qu’il n’est pas de la même matière ?

Pourquoi est-ce important pour moi qu’il ait eu une vie avant d’arriver dans mon sac ?

Est-ce un objet que j’ai adopté car je m’inspire de ceux de mes parents ?

Pourquoi, alors que j’y tiens, cela ne me dérangerait-il pas si une amie avait exactement le même ? (Elle me l’a déjà demandé sans réussir à le trouver.)

Pourquoi est-ce important pour moi qu’il ait de la valeur ?

Pourquoi ai-je gardé la fausse carte en papier fournie avec ?

Ai-je gardé la fausse carte en papier parce que je trouvais intéressant qu’un article de seconde main ait encore des particularités d’un neuf ?

Résiste-t-il à l’eau ?

Combien contient-il de pièces ?

Combien contient-il de cartes ?

Combien de grammes pèse-t-il ?

20/10/25

Porjet passionnant :

Le Service d’art à domicile“

Les artistes Yaëlle Antoine (metteuse en scène de la Cie d’Elles), Fred Naud (auteur conteur), les équipes de Derrière Le Hublot, de vives voies, les auxiliaires de vie sociale et aides-soignantes de l’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) du Pays de Capdenac ont été les parties prenantes de cette phase d’enquête. Cette étape d’immersion et d’investigation collective a pu explorer les quotidiens, les gestes, les savoirs-faire mais également les « poétiques de la relation » à l’œuvre dans les activités de ces « femmes du lien » qui sillonnent les territoires ruraux de la région et passent de lignes de vie en ligne de vie en opérant des nœuds de relation, des liens tout à fait indispensables et indiscutablement précieux.

“

“L’artiste doit improviser en fonction de la personne

rencontrée (et de ses pathologies), du foyer, du temps attribué (allant d’une à quatre heures),

de l’auxiliaire de vie, ou encore de la présence d’autres personnes.”

Huguet, F., & Royer, M. (2024). Partager le soin de proximité. Conception d’un service d’art à domicile en ruralité. Revue française des affaires sociales, (242), 49–70. Éditions DREES, Ministère de la Santé.

“on y repense entre les rendez-vous, ça me motive car après tout on s’intéresse à nous, c’est valorisant. Ce n’est pas que le moment de la rencontre, c’est l’avant et l’après.”

Claudine Olivier, participante du service d’art à domicile, habitante

° Service d’art à domicile | Derrière Le Hublot

° Le Service d’art à domicile se dévoile en vidéos | Derrière Le Hublot

Autre projet intéressant rappellant les Cultural Probes, La lettre à la mer de A vos soins

La lettre à la mer - A Vos Soins

Aussi, le livre Oberih du collectif Understructures qui aborde la crise et les déplacement de population dans le cadre de la guerre en Ukraine par les objets quotidien comme preuve de résistance et de deuil.

Oberih - The NewBridge Project

16/10/25

Je m’interroge aujourd’hui sur la mise de côté des objets du quotidien. Lorsque le corps développe des difficultés à utiliser un objet, que celui-ci est remplacé — définitivement ou temporairement — que devient-il ? Où est-il rangé ? Certains le mettent de côté, hors de vue, au fond d’un tiroir ou d’une armoire, pour éviter le rappel à une incapacité ou à une frustration. D’autres le gardent en évidence, et l’objet devient décoratif et non plus d’usage quotidien. Ils passent d’un usage courant à des objets mis de côté, parfois oubliés, et incarnent une forme de résistance, alors que son propriétaire doit justifier le fait de vouloir les garder alors qu’ils ne servent plus.

C’est alors interroger cette forme de deuil, de résignation, ce changement de statut de l’objet — de l’usage au symbole de la perte, de l’objet choisi, cherché, déniché, à l’objet qui désormais reste sur le côté.

Alors, il semble que plus l’objet remplaçant est décevant, incohérent, détonant, et plus l’objet remplacé manque, rendant sa mise de côté douloureuse. Comme Pierre et son couteau, il arrive qu’une phase de va-et-vient se mette en place entre les deux objets — entre résistance et usage de l’objet — dans une recherche de continuité, puis d’intégration, voire d’acceptation progressive de l’objet remplaçant.

Comme l’objet quotidien déjà existant dans le domicile peut il

alors être consolidé, comme aider à la résistance, comment éviter

le sentiment de dépossession ?

14/10/25

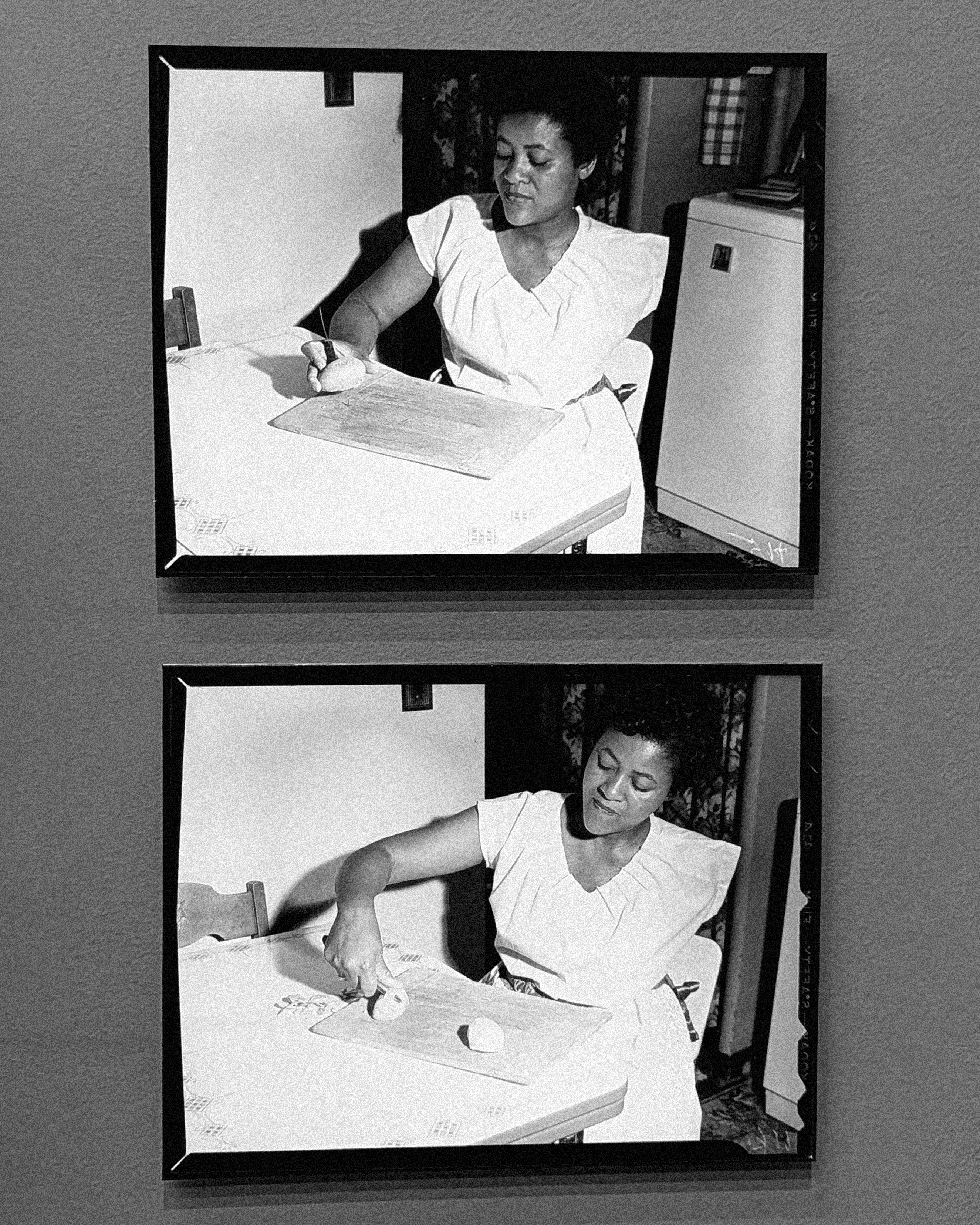

Tâtonner pour ajuster un objet implique de le décomposer un peu, de comprendre s’il manque une anse, un pied, une attache, une butée, un poids. Il s’agit de comprendre ce qui compose sa forme et ce qui pourrait lui manquer.

Je m’intéresse au concept de

salutogenèse

appliqué à mon sujet. C’est une approche centrée sur les ressources plutôt que sur les manques, valorisant la connaissance de l’habitant de ses vulnérabilités et sa capacité à être en maîtrise des moyens de soutenir sa santé et sa qualité de vie. Ainsi, on valorise les gestes de réappropriation du quotidien, de résistance et de création de sens et de continuité. La salutogénie repose sur la capacité d’une personne à comprendre, gérer et donner du sens aux situations de la vie. C’est se concentrer sur ce que la personne peut encore faire plutôt que sur ce qu’elle doit mettre de côté ou ce qui implique un trop grand effort ou trop de difficultés. Cela pourrait même aller jusqu’à la découverte de nouvelles activités, de nouveaux plaisirs, de nouvelles capacités par le faire, pour pallier des pertes par de nouvelles sources de stimulation. On ne reste alors pas seulement dans le remplacement ou le maintien des activités et habitudes, mais dans une forme d’enrichissement. Dans la logique salutogénique, créer, bricoler, adapter, ajuster ne sont pas de simples actes techniques : ce sont des gestes qui restaurent la maîtrise et le plaisir du quotidien. L’objet ajusté n’est plus une preuve de perte, mais de capacité, d’inventivité, d’imagination. On toucherait ainsi à une forme de

salutogénie

des objets quotidien.

13/10/25

Les ajustements d’objets quotidiens proposés par des fournisseurs sont l’une des rares formes de confrontation entre design industriel et en série et objets artisanaux. Certaines personnes, préférant s’entourer d’objets artisanaux ou anciens — je pense aux arts de la table en particulier — achèteront une pièce à ajouter à leur objet, créant ainsi un mélange entre les deux types de fabrications. Dans des cas extrêmes, ces confrontations pourraient-elles amener à des dissonances entre deux styles, deux matières, deux fabrications différentes qui ne rentreraient pas en lien ? Ou la force qu’a l’objet personnel, dans la représentation qu’en a son propriétaire — le noyau sur lequel se greffe l’ajustement —, permet-elle de dépasser, voire d’invisibiliser cette confrontation ?

10/10/25

La question de la résistance semble très importante lorsque les dynamiques d’adaptation et de remplacement des objets du quotidien se mettent en place. L’habitant va céder sur certains objets, résister sur d’autres, trouver des compromis pour beaucoup. Nous pourrions alors noter plusieurs niveaux de résistance :

-

garder l'objet en l'état et pousser le corps à faire l'effort afin de continuer à l'utiliser ;

-

ajuster l’objet mais en gardant la possibilité de revenir à l'état initial ;

-

ajuster l'objet en passant par une modification permanente (perçage, vissage...) ;

-

remplacer l'objet par un autre de même fonction mais plus adapté aux difficultés physiques.

09/10/25

Décliner,

réinterpréter, reproduire des aides techniques proposées à la

vente me permet de comprendre les facilités ou problématiques liées

aux matériaux disponibles chez soi. Mais cet exercice met également

en valeur le fait de réaliser une double adaptation : une adaptation

de l’objet au corps, aux mesures et spécificités, et une

adaptation à l’objet personnel qui sert de base pour la

réalisation. L’ajustement ne peut marcher que pour

un objet en particulier tant il est dépendant de son diamètre, de

sa taille, de ses détails de forme qui viendront permettre une

accroche, une butée. L’utilisation de l’ajustement semble parfois devoir se débloquer, comme s’il s’agissait de trouver la clé ou le passage pour l’actionner. Certains doivent venir épouser la forme de l’objet d’une certaine manière, en se couchant ou en se glissant, et seul son utilisateur et ajusteur connaît alors le chemin.

03/10/25

« À côté des préconisations, vous évoquez le « bricolage

» des habitants. De quoi s’agit-il et pourquoi les habitants se

bricolent-ils des adaptations ?

Anaïs Mary :

Ce que j’appelle « bricolage », ce sont les adaptations que les

interrogés font eux-mêmes avec des objets qui leur sont familiers

avant de bénéficier des aides techniques préconisées par une

ergothérapeute. La fonction principale de ces objets – pour

laquelle ils ont d’ailleurs été initialement achetés – est

détournée à des fins de maintien d’un degré d’autonomie que

l’on pourrait qualifier de minimal. J’ai ainsi entendu parler

d’une chaise de bureau qui permettait à un homme aux jambes

extrêmement douloureuses de se déplacer, poussé par son épouse,

d’une pièce à une autre de son logement. Aussi loufoques que

puissent paraître ces bricolages, ils sont dans les faits capitaux.

En l’absence d’adaptations dans les logements, c’est de ces

bricolages que dépend l’autonomie – entendue comme le fait

d’avoir la certaine maîtrise de son existence – des personnes

dont l’état de santé fait peser sur elles des risques de «

déprise »2 et/ou de dépendance à autrui. Sans son balai auquel

elle se tenait quand elle prenait sa douche, nous dit une enquêtée

âgée de plus de quatre-vingts ans, c’est à sa fille qu’elle

aurait dû faire quotidiennement appel pour se laver. En dépit de la

relation de grande proximité qui unissait cette femme à sa fille,

faire appel à cette dernière pour se doucher était vécu par la

personne interrogée comme une atteinte à son intégrité… que son

balai lui permettait de garder en attendant d’avoir une douche

munie de barres d’appui alliant intégrité et sécurité. Et sur

ce dernier point, bien entendu, le balai ne résistait pas à la

concurrence. » p7-8

Les adaptations du logement améliorent-elles vraiment la qualité

de vie des personnes âgées ? Entretien croisé avec Élisabeth

Hercberg, Roméo Fontaine et Anaïs Mary les entretiens par Pascal

Dreyer, les entretiens Leroy Merlin Source, 2023

garder l'objet en l'état et pousser le corps à faire l'effort afin de continuer à l'utiliser ;

ajuster l’objet mais en gardant la possibilité de revenir à l'état initial ;

ajuster l'objet en passant par une modification permanente (perçage, vissage...) ;

remplacer l'objet par un autre de même fonction mais plus adapté aux difficultés physiques.

02/10/25

"Telle que la société regarde la vieillesse, il ne viendrait pas à l'idée des pouvoirs publics, qui effectivement versent de l'argent pour la vieillesse, que les vieux peuvent être force de proposition. La vision des vieux telle qu'elle est dans la société rend les vieux dépendants."

HLM et vieilles dentelles,

Chloé Bruhat & Aurore Le Mat, écrit par Aurore Le Mat, Chloé Bruhat,

2018

01/10/25

Tout comme la

canne-panier s’adapte selon si l’on ramasse des fleurs, des

châtaignes ou des fraises, les objets aidants pourraient se

diversifier et s’adapter aux situations.

Les bavoirs (vraiment

un nom à revoir) pourraient dépendre de la tenue, du type de dîner

et des invités.

Même chose pour les couverts adaptés, pour

les bouillottes, les verres…

On peut alors cibler certaines

dynamiques d’ajustement : les camouflages, les

diversifications/déclinaisons, les hybridations de fonctions, les

personnalisations.

30/09/25

“The user takes the role of the designer in participatory design where

the user is regarded as the expert in personal dreams and as a

creative person (Sanders 2005, and others), who can produce

suggestions for solutions together with the designers or the

researcher.”

Mattelmäki, T. (2006). Design probes. University of Art and

Design Helsinki.

Le quotidien devient terrain de jeu, les ajustements mobilisent des

objets déjà présents, permettent de réinventer les choses

simples, connues, familières comme matière première.

Il y a

quelque chose d’intuitif à réexplorer ainsi le chez-soi, et

l’habitant devient designer sans même s’en rendre compte.

Cela

explique peut-être le manque de confiance alors que je les interroge

sur leurs réalisations, le fait de ne pas se considérer comme ayant

apporté une solution, de manquer de confiance, de ne pas partager

ses idées pour qu’elles aident d’autres vivant ces situations.

29/09/25

“F - Les gens ont quand même plus de facilité à aller acheter quelque chose à Lidl ou à Super U que dans un magasin de matériel médical, ça c’est clair.

« J’ai trouvé un truc incroyable, c’est une pince qui est longue, j’ai trouvé ça à Lidl, j’ai pris ça pour ma mère, j’en ai pris un pour ma belle-mère aussi ! »

Et ce sont des choses excessivement banales dans un magasin de matériel médical mais qui sont excessivement originales à Lidl.

Il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à aller en recyclerie dans les centres-villes, qui vont regarder, plutôt des aides à la mobilité encore une fois : déambulateur, canne, fauteuil roulant.

Y a aussi des cannes qui traversent les âges, « c’est la canne de ma grand-mère ».

Mais oui, il y a une facilité accrue d’acheter du matériel dans un magasin grand public que dans un magasin spécialisé.

Je ne sais pas si c’est un frein ou si c’est l’accès qui est facile, on passe devant et cela crée le besoin alors qu’il n’était peut-être pas là en passant devant.

Comme quand on va dans des magasins et qu’on n’a pas besoin de vêtements mais qu’on en achète.

C‘est la même chose, on le voit et on se dit que ça peut être bien, donc on le prend Du coup, il y a des gens qui sont équipés à bon escient de choses comme ça et y en a : « le fauteuil roulant était pas cher, je l’ai pris », alors que c’est pas du tout la bonne taille.

Le lieu d’achat est important J’ai vu que Ikea commençait à en sortir.”

Je tombe sur la vitrine de la marque Finally.

25/09/25

Selon

un article de Claude

Lirondière sur

les paniers cannes et paniers à champignons il en existerait divers

modèles selon ce que l’on cueille.

« Le

fût est en bois de châtaignier ou de chêne, il est surmonté par

un pommeau, est agrémenté du panier qui est le contenant. La canne

à champignon est souvent terminée par une férule à pique en fer.

Pour les champignons, le fond est relativement plat, il mesure

environ 40 cm sur 20 cm et a un volume de bonne dimension. Il est

souvent placé un peu plus bas sous le pommeau. Le même modèle peut

aussi servir pour cueillir les cerises sur les branches basses d’un

cerisier, depuis le sol. Le panier sera alors placé plus haut, près

du pommeau. Généralement, il est relativement sphérique et son

ouverture est moins béante. »

LLC44-paniers-cannes.pdf

On

se rend compte que l’aide à la marche, la canne, variait selon les

régions et les fonctions, et qu’on constate aujourd’hui un

appauvrissement de ce patrimoine. Les

raisons tiennent bien sûr au fait qu’elles ne sont plus réalisées

artisanalement, et qu’elles sont contraintes par des logiques de

remboursement et de budget. Mais historiquement, la canne se

distingue des autres objets aidants par sa variété, sa richesse, sa

personnalisation. On pourrait expliquer cela par son lien au statut

social, par le fait qu’elle sorte de la maison pour représenter

son propriétaire à l’extérieur, qu’elle soit perçue comme un

accessoire, une continuité du vêtement, de la tenue. Au lieu d’être

reléguée dans un coin de la maison, elle est assumée. Aujourd’hui,

beaucoup d’habitants craignent de sortir avec, redoutent le regard

des autres sur cette « preuve » évidente d’une vulnérabilité.

Il s’agirait de renouer avec cette capacité à assumer son objet

aidant, à se l’approprier, pour qu’il raconte autre chose de soi

que simplement une vulnérabilité.

24/09/25

Je découvre le

laboratoire de recherche Finally qui propose des objets aidants

dignes, de belles matières, des prix abordables. Mais également des

outils de discussion et aides pour échanger sur les habitudes

quotidiennes. Le nom Finally vient d’une prise de conscience du

fondateur Bitten

Stetter

qui

souhaite proposer « enfin » des objets adaptés agréables

et enviables, comme si le sujet avait trop longtemps traîné.

12/09/25

« Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes

habitués. Nous ne l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il

semble ne pas faire de problème, nous le vivons sans y penser, comme

s’il ne véhiculait ni questions ni réponses, comme s’il n’était

porteur d’aucune information. Ce n’est même plus du

conditionnement, c’est de l’anesthésie. Nous dormons notre vie

d’un sommeil sans rêves. Mais où est-elle notre vie ? Où

est notre corps ? Où est notre espace ?

Comment parler de ces « choses communes », comment les

traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher à la gangue

dans laquelle elles restent engluées, comment leur donner un sens,

une langue : qu’elles parlent enfin de ce qui est, de ce que

nous sommes.» Perec.G,

L'infra-ordinaire, p11

« Questionnez vos petites cuillères. »

Perec.G,

L'infra-ordinaire, p13

Une situation connue

par cœur au point de ne plus la penser, la conscientiser, d’en

être anesthésié, devient un jour un terrain miné, dangereux,

inconnu. C’est ce sentiment de ne plus reconnaître un geste, une

habitude, un objet, que le corps joue une tromperie ou aurait perdu

sur le chemin ce qui lui appartenait. C’est le réveil des pièges

dans l’ordinaire.

11/09/25

En ce début d'année je me repose les questions qui me guident. Comment dévoiler, souligner, partager quotidien et intangible ? Surtout jusqu'où le dévoiler sans en abîmer l'intime et le mystère ?

" Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infra-ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire ?" Perec.G, L'infra-ordinaire, p11

28/07/25

Je repense aux craintes des ergothérapeutes du Cicat lorsque les habitants cherchent, en amont de leur visite, des objets qui leur conviendraient par eux-mêmes et s’en fassent ainsi à l’idée, acceptant déjà certains objets comme des solutions. Selon eux, il existe alors un risque de projeter des objets qui ne seraient pas forcément les mieux adaptés à leurs difficultés. Cela concerne essentiellement les objets présentant un danger pour l’habitant, notamment en termes de sécurité ou de risque de chute.

Pourtant, certaines personnes cherchent par elles-mêmes leurs futurs objets dans les catalogues d’aides techniques et d’objets adaptés. Cette démarche est de toute évidence importante dans l’acceptation de la situation de soin, et permet à l’habitant de faire valoir sa prise de décision dès les prémices du processus d’aménagement.

Il s’agit alors d’interroger la possibilité de décision de l’habitant, son engagement et sa capacité de projection dans cette situation nouvelle, tout en le préservant des risques et de son éventuel déni.

24/07/25

Aujourd'hui Ikea lance une nouvelle gamme d'objets de salle de bain adaptés, avec tabouret de douche, marche pied et main courante. Les formes sont épurées et les couleurs s'intègrent très bien dans les salles de bain de la marque. Qu'une marque de cette taille propose une gamme d'objets adaptés, sans photos stigmatisantes, sans signalétique et codes colorés marqués, est très rare. Les objets adaptés sont intégrés dans des images d'intérieur avec références des meubles autour, mettent en scène des habitants de tout âges. Les objets et ajustements ne sont pas isolés avec un usage purement destinés à la sécurité ou au maintien, mais intègrent d'autres usages, porte serviette, porte savon...

17/07/25

A.Paliès, ergothérapeute, m’expliquait qu’il était important de multiplier les médias pour que, sur le total des propositions, au moins une forme de communication touche les habitants : entre site internet, page Facebook, flyer, journal… Il semble en être de même des ajustements. Bien que certains existent déjà — je pense aux poignées en caoutchouc amovibles — la question est d’en varier les formes et matières afin qu’au moins une proposition corresponde à la représentation qu’a l’habitant de son objet et qu’ainsi, lors de l’ajout, l’objet ne soit pas dénaturé mais permette de garder une familiarité.

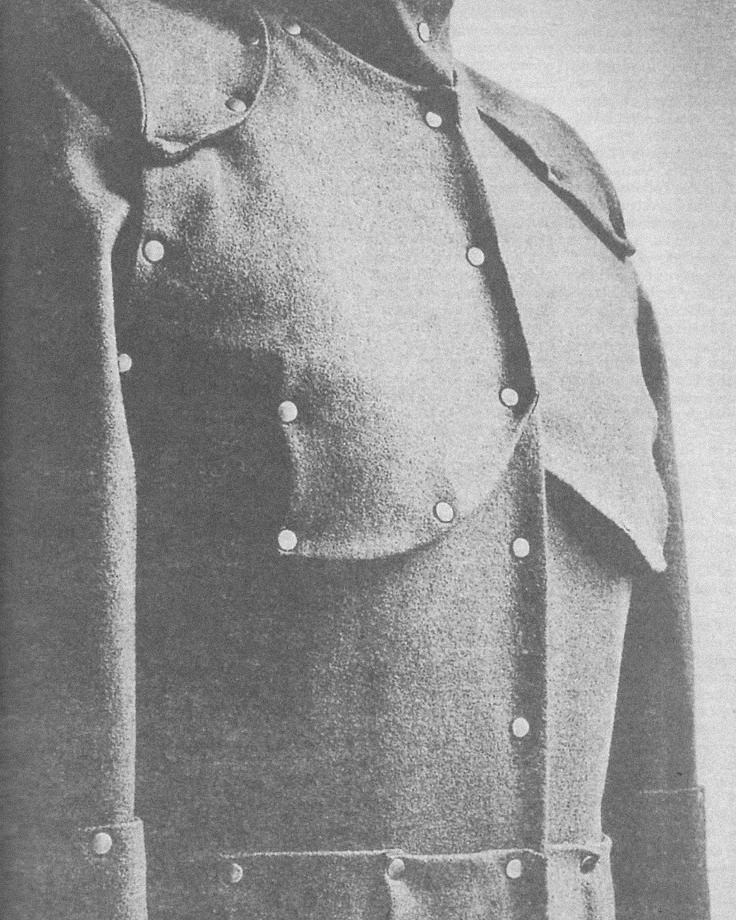

Je

m’intéresse alors au patronage, à Archizoom, à Jeanne

Tresvaux-Du-Fraval, et à son utilisation pour de la céramique, du

tissu, du crochet. Un carnet de patrons à refaire, adapter à ses

besoins et la taille désirée. Un outils transposable à divers

médiums en fonction de ce que les habitants ont à portée de main.

C’est aussi une alternative au numérique tout en restant dans de

l’open-source.

16/07/25

Comment

mesurer le rapport effort / ajustement ? Quand est ce préférable

d’acheter tout fait ? Quand souhaite t-on s’investir dans

un ajustement ?

Entrer

dans une première étape de recherche des ajustements où on

respecte la matière, le rapport image perçue et mémoire de l’objet

et la matière de l’ajustement. Le rapport esthétique à

l’ornement, au motif, au style vient après

Double

rapport de vulnérabilité corps-objets, nouveau risque de casse des

objets, de chute, écho des risques entre le corps et ses objets

quotidiens

15/07/25

Réparer un objet pour le préserver le plus longtemps possible, parce que c’est lui qui a besoin de soin. Mais réparer, c’est aussi ajuster un objet pour soi, parce que c’est le corps qui change et transforme la relation à cet objet. Le sens de « réparer » évolue alors : il ne s’agit pas seulement de restaurer un objet abîmé, mais de stabiliser un quotidien bouleversé, non pas pour revenir à une situation antérieure, mais pour retrouver un confort proche de ce qui était connu et apprécié. Réparer devient ainsi une manière de préserver une forme de relation aux choses et de maintenir un quotidien habitable.

27/06/25

Bilan du premier échange avec des habitants/aidants :

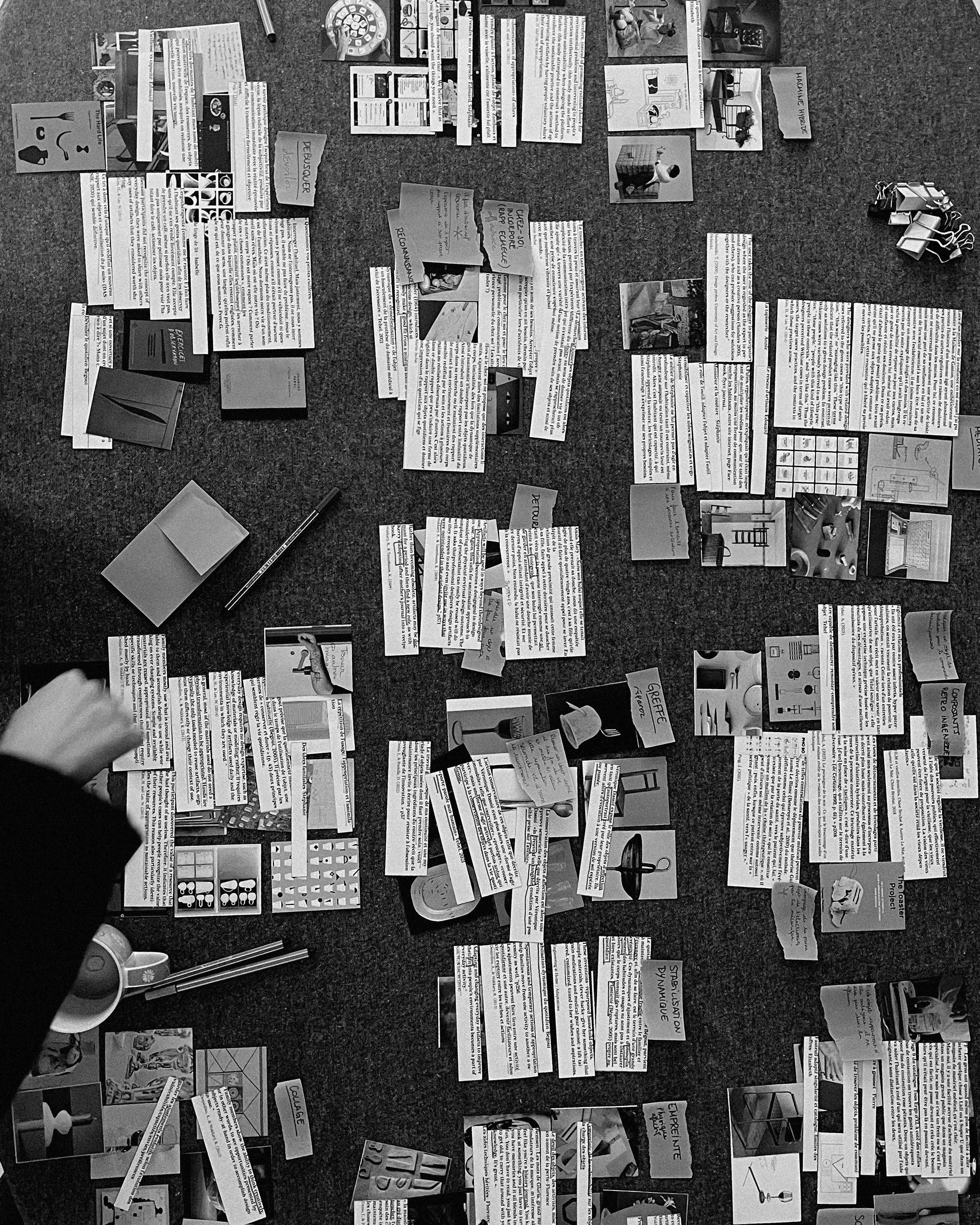

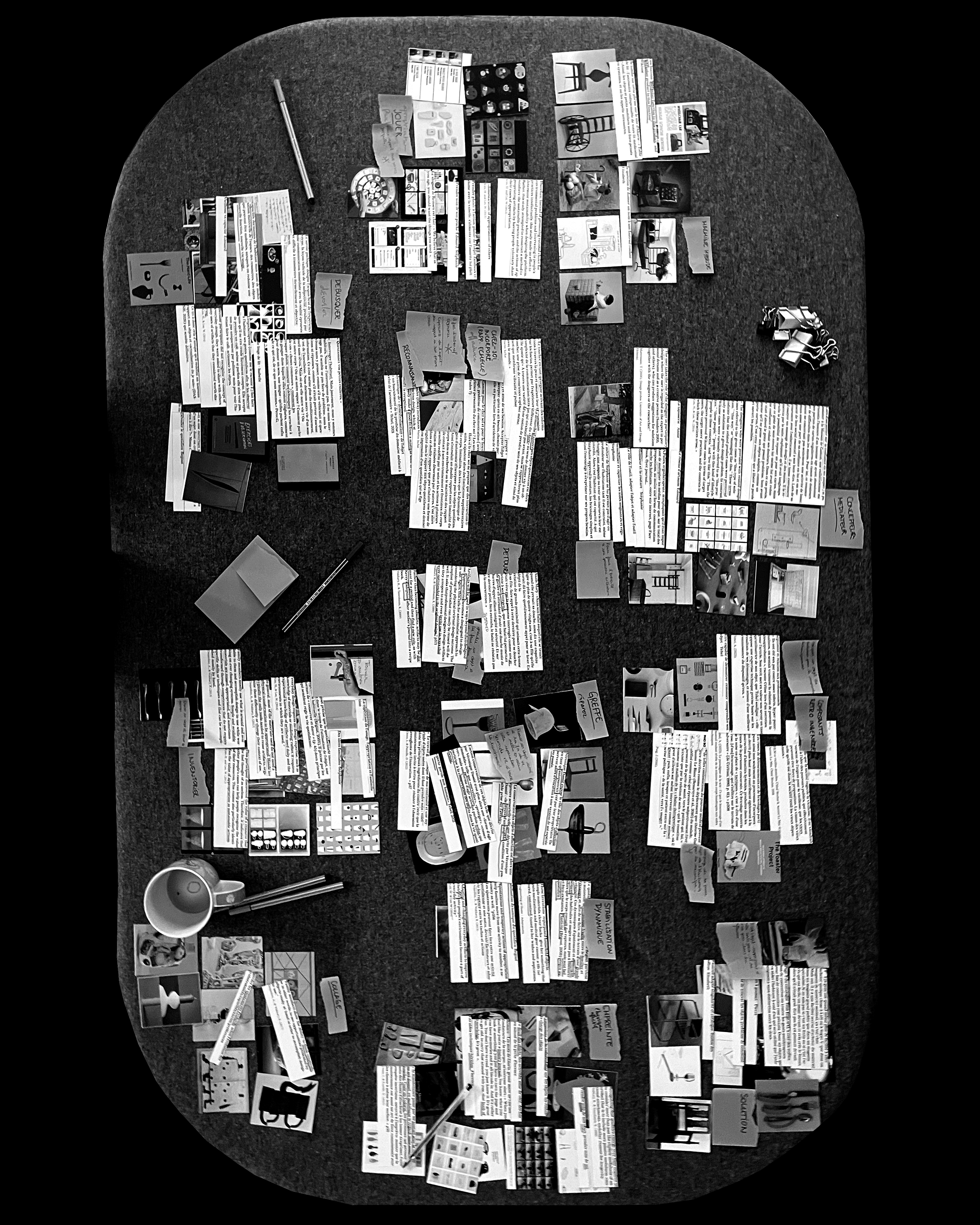

Les questions sont difficiles à démarrer et nécessitent des exemples de situations concrètes. Les probes sont vite compris, le jeu est compris aussi grâce aux collages déjà existants, qui eux intéressent beaucoup car ce sont des idées concrètes. À partir des collages, on me montre d’autres idées, on se souvient d’ajustements réalisés.

La légitimité encore : une personne qui tapisse des fauteuils, donc activité complexe, n’ajuste pourtant pas les objets par elle-même. Exemple très parlant des couteaux de poche, des opinels, et du contraste avec le couteau-fourchette adapté. On retrouve une certaine fierté à faire soi-même, à avoir des idées, à expliquer pourquoi certains objets ne nous conviennent pas. Il y a aussi une prise d’assurance à critiquer les objets proposés et leurs torts.

26/06/25

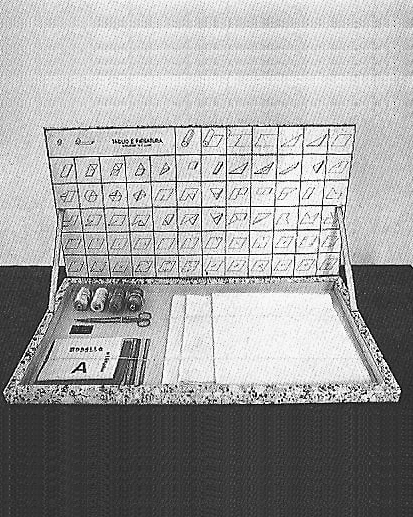

Après avoir rassemblé le kit pour la première fois et pour les habitants rencontrés, je réfléchis à son amélioration. Il faudrait penser à un deuxième principe pour contenir les cartes, la boîte de jeu de cartes n’est pas simple pour tout le monde. Pareil, peut-être faut-il penser à un système pour les manipuler, comme l’éventail, un objet pour les tenir, les combiner. Cela me donne envie de tester d’autres formes de probes, pour amener d’autres réactions, peut-être faire choisir aux habitants leur principe préféré à utiliser.

23/06/25

Je cherche un synonyme de incident pour les cartes à donner aux habitants. Le problème est d'éviter que les mots renvoient à des situations de vie tragiques ou de soin qui pourraient être lourds à utiliser. Par exemple, les mots accident, rupture, accrochage.

19/06/25

On a un double rapport entre l’objet d’affection qui permet de garder du familier dans le soin et de rester sur des rapports de représentations connus, et la modification de ces objets qui pose la question de la limite à partir du moment où l’objet perd en familiarité et n’est plus reconnaissable. Il y a donc un équilibre à trouver.

Comment modifier/ajuster/adapter les objets quotidiens sans perdre en affect et appauvrir leur rôle identitaire et familier ?

Permettre aux habitants de dévoiler un peu de leurs intangibles

Permettre aux habitants de prendre conscience de leur potentiel d’action

Permettre aux habitants de trouver des pistes ludiques et un terrain imaginatif pour jouer avec les formes et les usages

17/06/25

Le tableau des capacités techniques des habitants peut-il permettre aux personnes de prendre confiance dans leurs capacités à modifier leurs objets eux-mêmes ? Et inspirer ensuite le jeu de cartes et les combinaisons qui en naîtront ?

On m’a demandé avant un entretien si je venais avec du matériel à notre rendez-vous. J’ai aussitôt pensé : « c’est elle l’ergo, elle qui utilise du matériel et des objets que je souhaite voir, moi je n’ai que mes questions ». Alors je me demande s’il ne serait pas pertinent de venir avec quelque chose moi aussi, des pistes d’objets, des questions prenant forme physique, des objets d’interrogation.

16/06/25

J’assiste à la visio de Design en recherche sur les entretiens qualitatifs.

Je trouve très intéressante l’idée d’une cartographie des entretiens pour les habitants, pour aider à situer la manière dont la parole dérive ou revient d’un thème à l’autre. Je trouve cela particulièrement pertinent pour les entretiens chez les habitants.

Il est important de prévoir des questions dans les entretiens qui ont pour but de mettre en confiance, d’amener la discussion et non juste d’obtenir des données. Certains probes ont également pour but d’ouvrir la confiance, de construire la relation et de permettre aux autres probes d’être plus riches, de raconter de soi-même, et ne seront pas forcément utilisées dans la recherche.

Je parle dans les entretiens des autres habitants, de leur manière d’ajuster, et cela ouvre les personnes à confier des ressentis ou des ajustements qu’ils ont eux-mêmes réalisés. Je pense donc à venir pour les prochains entretiens avec des photos d’exemples, des supports visuels, et à expliciter le terrain de recherche.

Pour le jeu rhodoïd, on crée un outil ludique sans forme finale. Les trombones permettent de modifier infiniment les combinaisons. On donne un outil physique et attrayant visuellement, on les pousse à s’engager dans la démarche de projet.

15/06/25

On pense parfois à ce que l’on aimerait emmener avec nous sur une île déserte, ce que l’on aimerait sauver des flammes, déménager, trier. Ici, on se demande ce que l’on aimerait garder avec soi le plus longtemps possible. Dans ce scénario, ce n’est pas l’endroit qui change, le climat, mais notre propre corps.

Je ne pourrais pas me séparer de ma vaisselle. Ces tasses que j’ai ramenées de voyages, celles que je garde pour moi et que je ne prête pas. Elles, qui parlent entre elles et partagent des différences. Les couverts, je m’en moque. Sauf une paire de baguettes ramenée de Tokyo, du quartier d’Ueno, dont les proportions me vont.

12/06/25

Je prépare l’entretien d’I.Lepicart et je me rends compte des parallèles que je fais intuitivement, dans les questions, entre les différents entretiens que j’ai déjà pu réaliser.

Passer par des croisements d’expériences de métiers du soin semble permettre d’amener à des échanges plus riches, et de faire rebondir d’un exemple à l’autre.

Je vais ainsi croiser les mots d’une psychomotricienne avec ceux d’une aide-soignante ou d’un aidant familial, et ainsi débloquer la parole et le partage de récits de vie.

Cela marcha même avec M.Friboulet, ajusteur/maker, qui ne me partagea des situations de vie et certaines démarches de projets qu’après que je lui ai parlé d’expériences d’autres personnes — et de la mienne.

10/06/25

Je tombe sur cette phrase sur le site d’Altavie : « Table de lit : l'accessoire indispensable de votre lit médicalisé ».

Ainsi, les objets et petits mobiliers sont bien pensés en systèmes, et on les appelle accessoires. Je m’interroge alors sur le côté potentiellement enfermant, claustrophobique, de penser les ajouts et remplacements dans le domicile comme un système à compléter, des meubles déjà décriés comme lourds, imposants, auxquels viennent s’ajouter des extensions.

09/06/25

Les

objets quotidiens sont des seuils entre ce qui nous représente, ce

que l’on montre à l’autre, ce qu’on accepte de partager, ce

qui est commun ou personnel.

Introduire

des aides techniques ou objets pour mieux vivre dans le domicile

c’est aussi dédier certains objets à un habitant alors que

l’objet était commun jusqu’alors. Une chaise adapté est comme

réservée à l’habitant vulnérable et ainsi le différencie du

reste du foyer. Ces objets qui étaient partagés même si personnels

ne le sont plus et ainsi on marque une différence entre les membres

d’un même foyer. On retrouve la

peur pour beaucoup de personnes de sortir du lot alors que l’on

regarde l’espace intime. Il s’agirait de fondre les ajustements

et objets adaptés dans l’existant sans que l’on puisse désigner

l’utilisateur à première vue.

06/06/25

Mon

échange avec Madame Leroux, psychomotrocienne, me confirma

qu’il existe un véritable problème dans le choix des objets

proposés pour les personnes vulnérables. Elle me raconte

la difficulté de trouver des objets qui seront acceptés par les

habitants, car la plupart sont porteurs de stigmates ou sont

infantilisants.

Si c’est le cas de l’Ehpad, un lieu commun où beaucoup

d’habitants

acceptent l’idée

que les objets doivent répondre à des questions

de praticité, d’organisation, c’est d’autant plus flagrant

dans le domicile individuel. Ces objets que Marie-Pierre décrit sont

ceux proposés également pour le chez-soi, reposant sur la mentalité

qu’elle dénonce, celle du « c’est pour des personnes âgées /

pour des Ehpad donc ça passe ». Il y a là une négligence de

l’impact psychologique du rapport aux objets quotidiens sur le

soin, sur ce qui fait le lieu familier, le sentiment d’appartenance

et d’intimité du lieu. Cette négligence, c’est aussi celle de

la richesse de l’expérience de l’objet, autant dans ce qu’il a

de potentiel à rappeler des expériences vécues, mais également de

l’expérience de plaisir de l’action et du geste. Ce sont des

actions

et gestes simples que repose

en grande partie la perte ou la persévérance vis-à-vis de

l’autonomie. Pour des personnes vulnérables, au domicile ou à

l’Ehpad, dont les déplacements hors des murs du domicile sont

limités,

les actions quotidiennes ne doivent pas perdre en richesse, car elles

prennent une importance souvent encore plus grande. Le soin passe par

ces gestes connus, ceux de manger, de faire sa toilette, de lire, de

peindre, de marcher, de boire. Et le corps, pour les réaliser,

recherche du connu dans les formes, les reliefs, les odeurs et les

matières pour se guider. Appauvrir les objets, c’est appauvrir

l’expérience du chez-soi que l’on doit préserver au domicile

individuel et retrouver à l’Ehpad.

05/06/25

Aujourd’hui, j’ai eu la chance d’échanger avec Madame Leroux, psychomotricienne, qui m’a parlé des différences dans le rapport aux objets entre l’EHPAD et le domicile, mais aussi du rapport au chez-soi lorsqu’on intègre un espace à la fois semi-privé et semi-collectif.